서 론

연구배경 및 목적

연구 방법 및 범위

평가건물 및 시뮬레이션 조건

평가세대의 평면 구성

시뮬레이션 모델링 및 성능 조건

분석결과 및 토의

평면 구성에서 지역 및 방위/기후조건의 영향

평면 구성에서 베이 수에 따른 영향

평면 구성에서 에너지절약 설계기준의 영향

결 론

서 론

연구배경 및 목적

지구온난화와 기후변화에 대한 국제적 위기의식이 증가하면서 세계적으로 온실가스 감축을 위한 노력이 증가하고 있다. 국내에서는 2009년 녹색성장 정책이후 건물 부문에서 2050 탄소중립을 위해 노력해오고 있다(ME, 2023). 제로에너지 건축물이 건물 부문의 탄소중립을 위한 전략으로써 도입계획이 발표된 이래 ‘건축물의 에너지절약설계기준’은 지난 15년간 지속적으로 강화되어 왔으며(MOLIT, 2023), 2020년부터는 공공건물의 제로에너지건축물 인증이 의무화되었다(KEA, 2024a). 이러한 정책 주도의 건축물 에너지 성능개선 정책은 최근 신축건물을 중심으로 한 건축물의 에너지 효율 개선에 중요한 역할을 해왔으며, 에너지 총량제는 시뮬레이션 기반 성능을 평가하여 건물 디자인 대안 및 저에너지 건축물 인센티브 등에 활용되고 있다. 한편 이러한 건물 에너지 성능개선 정책은 생활환경의 변화를 반영할 필요가 있다. 2000년대 이후 생활문화의 변화는 공동주택 평면에 많은 변화를 이끌어 왔다. 과거 2~3bay였던 주거건물은 자연채광에 대한 선호와 발코니 확장 허용 정책 등으로 최근에는 3~4bay 이상으로 변화했다. 하지만 에너지 저감 정책과 열적인 측면을 고려할 때, 이러한 bay수의 변화가 주거 건물의 냉난방 에너지 성능에 미치는 영향은 많이 탐구되지 않은 현실이다. 선행연구에 따르면 Lee and Lee (2014)은 아파트 주동 3가지 타입의 전용면적 85 m2 평면계획을 이용하여 창면적비에 따른 채광성능 및 에너지 효율에 대해 분석하였다. Daysim과 Ecotect를 활용한 평가결과 LEED의 Daylight Autonomy (DA)기준을 적용할 경우 판상형에서 창면적비가 바닥면적 대비 18%정도 되어야 함으로 도출하였으며, 주동형태에 따른 W/D비율과 창의 방위 등이 냉난방 부하에 영향을 미치는 것을 확인하였다. Lee et al. (2023)은 공동주택 통계자료(국토교통 통계누리, K-apt, 공공데이터 포털, 한국도시가스협회 등)를 기반으로 아파트의 물리적 특성과 에너지 소비 특성을 분석하였다. 분석결과 공용부하와 세대부하의 비율은 2:8로 나타났으며, 신규 아파트를 중심으로 부대시설이나 조명시설 등의 증가로 공용부하의 증가가 발견하였다. 아파트별로 사용량은 차이는 있으나 시간대별 에너지 소비율이나 부하 패턴의 유사성이 확인되었다. Kim (2015)은 ECO를 이용하여 2~4bay 공동주택의 발코니 창 설치 전후에 따른 에너지 사용량에 대한 영향을 분석하였다. 연구결과 발코니 창이 없는 경우 단위세대의 전면 폭의 증가로 열손실 및 취득에 따른 열류의 변화량이 많은 것으로 나타났으며, 발코니 창이 있는 경우 상대적으로 이러한 변화가 적인 것으로 확인하였다. 선행연구 조사결과 공동주택의 평면형태 및 bay에 관련된 연구가 일부 수행되었으나 다양한 기후지역 및 건축적 환경, 건축기준에 대한 고려는 미흡한 것으로 판단된다.

따라서 본 연구는 에너지공동주택 평면구성 요소 중 bay 수를 중심으로 건축물 에너지 소비총량제에 따른 시뮬레이션 평가가 냉난방 에너지 성능에 미치는 영향을 파악하고, 기후 조건 및 방위, 외피성능 기준에 따른 차이를 분석함으로써 건축계획에 따른 총량적 에너지 성능에 대한 영향을 이해하고자 한다.

연구 방법 및 범위

공동주택의 건축적 평면구성이 건축물 에너지 소비총량제에 대응하는 냉난방 성능에 미치는 영향을 평가하기 위해 국내 대표적인 평면유형인 전용면적 84 m2 2~4bay를 대상으로 선정하여 분석을 수행하였다. 평가요소는 공동주택의 bay 수와 ‘건축물의 에너지절약설계기준’의 기후지역(중부, 남부, 제주) (MOLIT, 2023), 외피 기준(1984, 2010, 2023 버전) (MOLIT, 2010, 2023; Park, 2023)이며, 공동주택 대상 세대의 냉난방에너지 요구량 및 소요량을 분석하였다. 기후지역 및 방위, 에너지 기준이 bay구성에 따른 공동주택 평면에서 미치는 민감도를 확인함으로써 평면구성에 따른 영향을 확인하고자 하였다. 평가 프로그램은 국내 에너지총량기반 평가에 널리 사용되고 있는 ECO2 (KEA, 2021)를 사용하여 국내 공동주택 에너지효율등급인증제도나 제로에너지건축물 인증 등에 미치는 영향을 확인하도록 하였다.

평가건물 및 시뮬레이션 조건

평가세대의 평면 구성

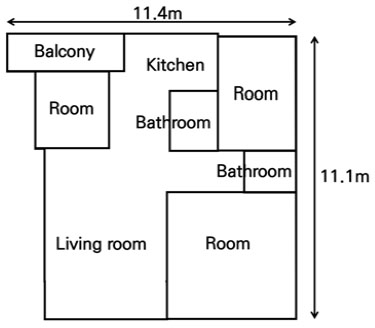

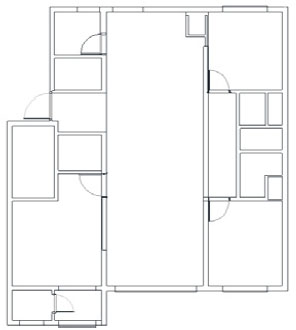

공동주택 단위세대 구성에 따른 성능평가를 위해 전용면적 84 m2형 2bay, 3bay, 4bay 형태의 아파트 평면을 선정하였으며, 최근 추세에 따라 확장형을 구성하였다. 2bay 평면은 최근 사례가 드물어 부산 수영구에 1986년 준공된 N아파트 84형 평면(Naver, 2024)을 활용하였으며, 3bay와 4bay 평면은 2022년 LH표준평면의 84A 및 84C 평면을 참조하였다(LH, 2022). 2~4bay 공동주택 구조는 철근 콘크리트로 구성되었다. 각 기본모델의 크기는 가로 세로 각각 11.0 m x 11.1 m, 11.0 m x 13.1 m, 11.6 m x 10.0 m이며 정북 방향을 기본모델로 가정하였다. 창면적비는 각 bay 구성 방법에 따라 남측면 42.9~60.7%, 북측면 13.4~18.2%로 남측면에서 더 높게 나타났다. 평가 단위세대의 건축적 구성 및 개요는 Table 1과 같다.

Table 1.

Residential building unit plan and layout (84 type)

시뮬레이션 모델링 및 성능 조건

본 연구는 생활양식 및 문화발전에 따른 공동주택의 bay 수 변화가 총량기반평가의 냉난방에너지 사용량에 미치는 영향을 분석하기 위해 기후지역, 방위, 에너지 기준에 따라 분석을 수행하였다. 시뮬레이션 분석 케이스의 조합은 아래와 같다.

⦁건축물 에너지절약설계기준: 1984, 2010, 2023년 외피 기준

⦁국내 기후지역: 중부1, 남부, 제주 지역(서울, 부산, 제주)

⦁건물 방위: 동향, 서향, 남향, 북향(E, W, S, N)

⦁아파트 평면 bay구성: 2bay, 3bay, 4bay

시뮬레이션 모델은 시대별 최소 외피 조건(MOLIT, 2010, 2023; Park, 2023)을 참고하여 외피를 구성하였으며, 기후지역의 구분은 2023년 에너지절약 설계기준(중부1-서울, 남부-부산, 제주도)을 따랐다. HVAC 및 조명 시스템의 경우 최근 공조시스템의 효율을 참고하여 구성하였다. 냉방시스템의 경우 천정형 에어컨을, 난방시스템의 경우 개별 보일러에 의한 온돌시스템을 가정하였다. 냉방시스템의 성능은 L사 에어컨, 냉방면적 81.8 m2, 냉방능력 9,000 W인 제품을, 난방설비는 R사의 난방면적 86 m2용 용량 20.9 kW, 효율 83%인 기기를 적용하였다. 냉난방 면적의 경우 전용면적 기준 2bay모델의 경우 84.96 m2이며, 3bay의 경우 84.91 m2, 4bay의 경우 84.65 m2이었다. 조명밀도는 한국에너지공단의 건축물 에너지절약설계 통계(KEA, 2024b)를 기반으로 30평 가구의 조명밀도를 바탕으로 산정하였다. 마지막으로 침기는 ECO2 매뉴얼(KEA, 2022)의 디자인 단계 입력조건에 따라 6ACH50가 적용되었다. 실내부하 및 운영스케쥴 등은 ECO2의 기본값으로 설정되어 있으며 에너지효율등급인증제도 운영규정에 의해 정의된 주거건물 용도 프로필을 기반으로 한다(Table 2). 공조공간은 공동주택 내에 PD 등의 설비공간을 제외한 면적으로 산정하였으며, 단일존으로 구성되었다.

Table 2.

Residential simulation model description (U-value: W/m2K)

| Building components | Region | Envelope average properties | ||

| 1984 | 2010 | 2023 | ||

| External wall | Seoul | 0.58 | 0.40 | 0.15 |

| Busan | 0.58 | 0.49 | 0.22 | |

| Jeju | 1.16 | 0.76 | 0.29 | |

| Slab | Seoul | 1.16 | 1.13 | 0.81 |

| Busan | 1.16 | 1.13 | 0.81 | |

| Jeju | 1.16 | 1.13 | 0.81 | |

| Roof | Seoul | 0.58 | 0.21 | 0.15 |

| Busan | 0.58 | 0.25 | 0.18 | |

| Jeju | 1.16 | 0.31 | 0.25 | |

| Window | Seoul | 3.49 | 1.60 | 0.90 |

| Busan | 3.49 | 1.60 | 1.20 | |

| Jeju | 3.49 | 1.60 | 1.60 | |

| HVAC system |

(Heating) Condensing boiler (20.9 kW, 87%), (Cooling) VRF system (COP 3.83, 9 kW) HVAC system set-point temperature: (Heating) 20℃, (Cooling) 26℃ | |||

| Internal Load | People: 53 W/m2day, Equipment: 52 W/m2day | |||

| Schedule | 00:00~24:00 (24hr) | |||

| Lighting | 8.049 W/m2 (ver.2015) (KEA 2024b) | |||

| Infiltration | 6ACH50 | |||

분석결과 및 토의

평면 구성에서 지역 및 방위/기후조건의 영향

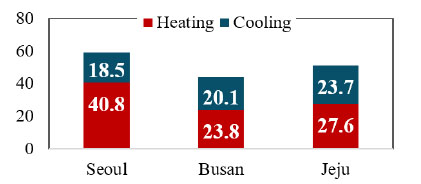

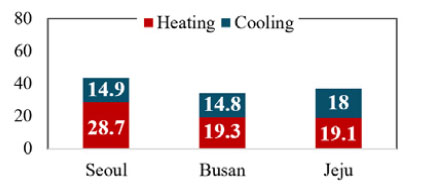

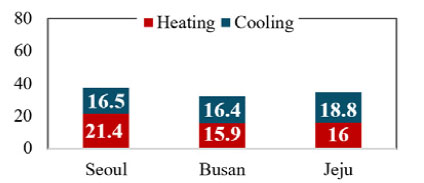

Table 1에서 제시된 전용면적 84 m2 형 4bay 공동주택을 대상으로 중부1지역(서울), 남부지역(부산), 제주지역(제주시)의 대표도시에서 공동주택의 평면구성과 외피기준, 방위가 냉난방 요구량, 소요량, 등급용 1차에너지 소요량에 미치는 영향을 분석하였다.

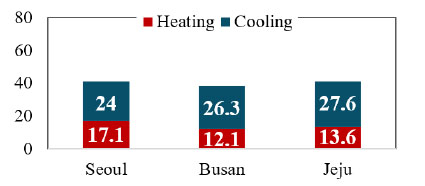

동향

공동주택이 동향에 위치할 경우 난방 요구량은 남향 대비 상대적으로 증가하는 양상을 보였으며 냉방의 경우 지역 및 외피기준에 따라 증감이 있는 것으로 확인되었다. Table 3에 따르면, 1984년 외피기준에서 난방 요구량은 68~69% 감소, 난방 소요량은 51~59% 감소, 등급용 1차 난방 소요량은 49~58% 감소를 나타내었으며, 냉방의 경우 지역별로 요구량이 15~30% 증가하였으며, 등급용 1차 냉방 소요량도 16~30% 증가하였다. 1차에너지 기준 연간 냉난방 EUI는 약 13~31% 감소한 것으로 확인되었다. 감소폭은 중부1지역이 –31%로 가장 컸으며, 제주 –20%, 부산 –13%순으로 나타났다. 시대별 에너지설계 외피 기준별로 지역별 편차는 연간 냉난방에너지 기준 1984년 15.4 kWh/m2yr, 2010년 7.9 kWh/m2yr, 2023년 2.8 kWh/m2yr로 감소한 것으로 확인되었다.

Table 3.

East: annual heating and cooling loads (unit: kWh/m2yr)

Table 4.

West: annual heating and cooling loads (unit: kWh/m2yr)

서향

서향 공동주택의 난방 요구량은 전체적으로 남향 대비 증가하는 모습을 보였으며 냉방의 경우 지역에 따른 소폭 증감이 확인되었다. Table 4에서 난방 요구량은 67~69%, 소요량은 51~59%, 등급용 난방 1차에너지는 49~58%의 감소를 나타내었다. 냉방의 경우 냉방 요구량은 지역별로 15~59%, 소요량은 16~29%, 등급용 냉방 1차에너지 소요량은 17~30% 증가를 보였다. 연간 기준 냉난방 EUI는 1차에너지 소요량 기준 14~31%가 감소하였으며, 지역별로 중부1지역이 –31%, 제주가 –19%, 남부지역이 –14% 순으로 나타났다. 에너지 설계기준에 따른 차이는 1984년 기준은 최대 16.3 kWh/m2yr 였으나, 2010년 9.0 kWh/m2yr, 2023년 3.8 kWh/m2yr로 줄어든 것으로 확인되었다.

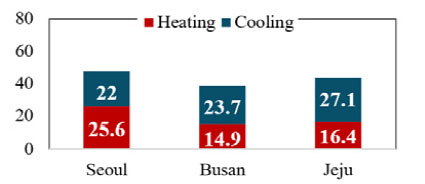

남향

남향 공동주택의 경우 난방 요구량은 겨울철 태양 복사열 획득으로 여러 방위 중 가장 작게 나타났으며 냉방의 경우 지역에 따라 동향 및 서향과 유사하게 발생하였다. Table 5에서 난방 감소폭은 요구량 71~79%, 소요량은 52~60%, 등급용 난방 1차에너지는 50~58%으로 나타났다. 냉방의 경우 모든 기후 지역에서 증가하는 것으로 확인되었으며, 지역별로 요구량 22~44%, 소요량은 23~44%, 등급용 냉방 1차에너지는 23~43% 증가를 보였다. 연간 1차에너지 기준 냉난방 EUI는 1984년 대비 2023년 외피기준 적용시 0~21% 감소하였다. 지역별로 중부1지역이 –21%, 제주가 –15%, 남부지역이 0% 순으로 나타났다. 난방에너지의 감소폭이 컸으나 냉방에너지 증가로 인해 상당부분이 상쇄되었으며, 남부지역의 경우 제주지역보다 큰 냉방부하 증가 폭을 나타내었다.

Table 5.

South: annual heating and cooling loads (unit: kWh/m2yr)

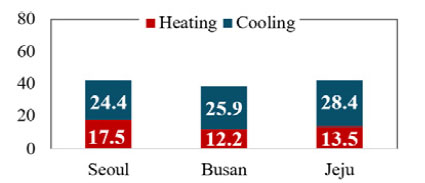

북향

공동주택의 방향이 북향일 경우 태양복사 획득이 감소함에 따라 상대적으로 여름철 냉방부하가 감소하고 겨울철 난방부하가 증가할 수 있다. Table 6는 이러한 방위적 특성을 반영한 결과로 난방 감소폭은 요구량 65~66%, 소요량은 46~55%, 등급용 난방 1차에너지 소요량은 44~53%으로 나타났다. 냉방은 요구량, 소요량, 1차에너지에서 중부/남부/제주지역 모두에서 증가하였다. 지역별로 냉방 요구량은 14~31%, 소요량은 13~30%, 등급용 1차에너지는 14~31% 증가를 보였다. 연간 기준 1차에너지 기준 사용량은 1984년 대비 2023년 외피기준 적용시 EUI가 21~35% 감소하였다. 기후 지역에 따라 중부1지역이 –35%, 제주가 –24%, 남부지역이 –21% 순으로 감소한 것으로 나타나 4개 방위 중 가장 큰 감소율을 나타내었다.

Table 6.

North: annual heating and cooling loads (unit: kWh/m2yr)

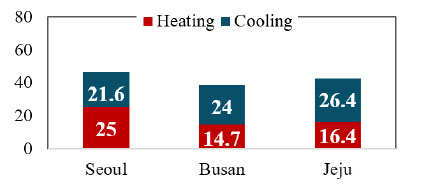

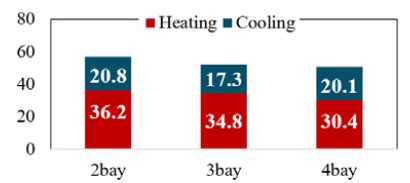

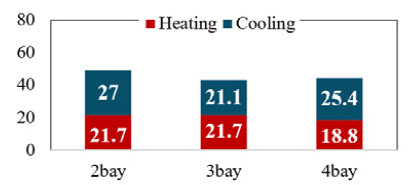

평면 구성에서 베이 수에 따른 영향

공동주택 단위세대에서 평면 bay구성은 공간의 활용성과 일조성능의 측면에서 유용성이 크다. 본 장에서는 전용면적 84 m2형 평면의 남향을 기준으로 각각의 국내 기후지역 및 시대별 에너지 절약설계 외피기준에 따라 분석을 수행하였다.

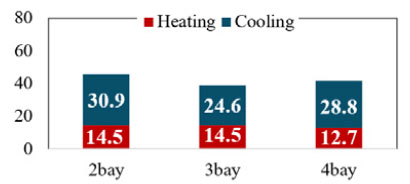

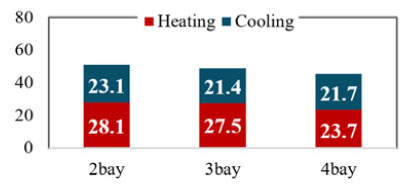

중부1지역(서울)

중부1지역의 평면 구성이 2bay에서 4bay로 변화할 때 연간 냉난방 에너지 사용량은 대체로 감소한 것으로 나타났다(Table 7). 1984년 외피기준으로 요구량 저감율의 경우 난방은 –15.3%, 냉방은 –5.2%이었으며, 2023년 외피기준으로 난방 –3.6%, 냉방 –7.7%가 감소하였다. 등급용 1차에너지 소요량은 1984년 외피기준 난방은 –16.0%, 냉방은 –3.4% 감소하였으며, 2023년 외피기준으로 난방 –12.4%, 냉방 –6.8%가 감소하였다. 감소한 에너지량은 대부분의 경우 난방 에너지 저감량이 냉방 에너지 저감량보다 큰 것으로 확인되었다. 평면 layout 수 변화(2bay→4bay)에 따른 연간 기준 냉난방 요구량의 차이는 1984년 - 9.6% (5.7 kWh/m2yr)에서 2023년 외피기준 - 7.3% (3.9 kWh/m2yr)로 소폭 감소하였으며, 등급용 1차에너지 소요량으로 환산시 1984년 – 11.4% (6.5 kWh/m2yr)에서 2023년 외피기준 - 8.6% (3.9 kWh/m2yr)로 변하는 것으로 확인되었다. 공동주택에서 bay 수 변화에 따라 최신 공동주택의 에너지 저감량을 예측하면, 과거기준(1984년)과 최신기준(2023년) 비교시 냉난방 에너지 사용량은 2bay에서 –24%, 3bay에서 –25%, 4bay에서 –21%로 확인된다. 최근 주거환경의 변화에 따른 2bay→4bay 건물에 대한 디자인 사례 증가는 냉방의 증가요인이 있지만 종합적으로 볼 때 중부1지방에서 냉난방 에너지 저감 측면에서 유리한 것으로 보인다.

Table 7.

Central 1 region: annual heating and cooling loads (unit: kWh/m2yr)

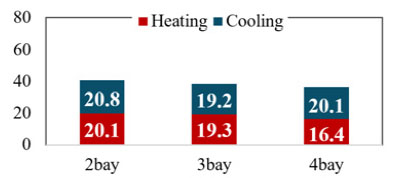

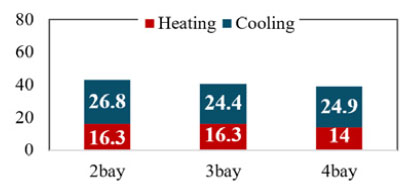

남부지역(부산)

남부지역을 대상으로 분석한 결과 평면구성에서 bay의 변화가 냉난방 에너지 사용량에 의미있는 영향을 미치는 것으로 밝혀졌다(Table 8). 에너지 요구량 변화는 1984년 외피기준 적용시 난방은 –19.1% , 냉방은 –3.5%이었으며, 2023년 외피기준 적용시에는 난방 –11.1%, 냉방 –6.6%가 확인되었다. 등급용 1차에너지 소요량은 1984년 외피기준에서 난방은 –18.4%, 냉방은 –3.4%로 나타났으며, 2023년 외피기준으로 난방 –16.5%, 냉방 –6.8%한 것으로 확인되었다. 감소한 에너지의 절대량의 경우 요구량의 경우 2010, 2023년 기준에서 냉방 감소폭이 난방보다 크게 나타났으나, 등급용 1차에너지 환산시에는 2023년 기준에서만 냉방 감소폭이 난방보다 더 감소한 것으로 확인되었다. 연간 기준 냉난방 요구량의 차이는 1984년 -6.7% (3.1 kWh/m2yr)에서 2023년 외피기준 - 6.7% (3.8 kWh/m2yr)로 소폭 증가하였으며, 등급용 1차에너지로 환산시 1984년 -10.8% (4.4 kWh/m2yr)에서 2023년 외피기준 -9.0% (3.6 kWh/m2yr)로 bay수 증가시 에너지 감소량 소폭 감소하는 것으로 나타났다. 다만, 냉난방 에너지 사용량 변화를 시대별 외피기준별로 비교하면 2bay의 경우 1983년 기준 대비 -2%, 3bay의 경우 –5%, 4bay의 경우 –0.3%로 나타나 남부지역의 경우 평면 bay 변화시 외피기준 변화에 따른 냉난방 에너지 저감량의 영향은 크지 않은 것으로 평가되었다.

Table 8.

South region: annual heating and cooling loads (unit: kWh/m2yr)

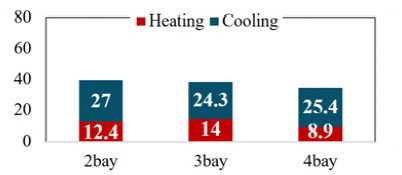

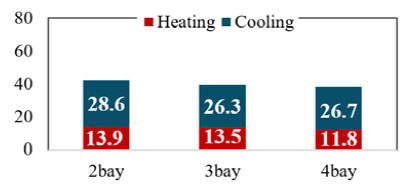

제주지역

평면 bay구성 변화에 따른 제주지역의 에너지 요구량 변화(Table 9)는 1984년 외피기준 적용시 난방은 –14.1% , 냉방은 –5.8%이었으며, 2023년 외피기준으로 난방 –10.2%, 냉방 –6.7% 변화가 확인되었다. 등급용 1차에너지의 변화는 1984년 외피기준에서 난방은 –15.7%, 냉방은 –6.1%이었으며, 2023년 외피기준으로 난방 –15.1%, 냉방 –6.6%로 나타났다.

Table 9.

Jeju region: annual heating and cooling loads (unit: kWh/m2yr)

에너지 변화의 절대량의 경우 요구량 기준 2010, 2023년 기준에서 냉방 감소폭이 대체로 난방보다 크게 나타났으나, 등급용 1차에너지 환산시에는 난방 감소폭이 더 큰 것으로 확인되었다. 연간 기준 냉난방 요구량의 차이는 1984년 – 8.7% (4.9 kWh/m2yr)에서 2023년 외피기준 - 7.0% (3.9 kWh/m2yr)로 오래된 건물에서 감소폭이 더 클 것으로 예측되었으며, 등급용 1차에너지로 환산시 1984년 –11.3% (5.8 kWh/m2yr)에서 2023년 외피기준 – 9.4% (4.0 kWh/m2yr)로 전반적으로 공동주택 평면에서 bay수 증가에 따른 냉난방 에너지 감소 효과가 확인되었다. 또한, 시대별 외피기준별 영향을 bay수별로 평가하면 2bay의 경우 1983년 기준 대비 –17%, 3bay의 경우 –19%, 4bay의 경우 –15%로 나타나 제주지역의 경우 2~4 bay 모두에서 외피기준 변화에 따른 냉난방 에너지 저감량이 유의미하게 확인되었다.

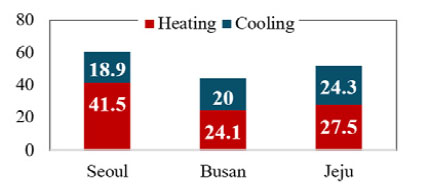

평면 구성에서 에너지절약 설계기준의 영향

공동주택 건립시기별 에너지 설계 외피기준(1984년, 2010년, 2023년)에 따른 에너지 사용량에 미치는 영향을 평가하였다. 전용면적 84 m2 형 4bay, 남향을 기준으로 비교하면(Table 5), 공동주택의 외피성능(벽체, 창호)이 개선되면서 난방부하가 중부1/남부/제주 지역 모두에서 크게 감소하는 것으로 나타났다. 1984년과 2023년 기준을 비교할 때, 에너지 요구량은 냉방이 난방보다 큰 것으로 나타났으며 난방은 71~76% 감소하였고 냉방은 지역에 따라 22~44% 증가하였다. 냉난방 설비를 포함한 에너지 소요량은 난방이 냉방보다 크게 나타났다. 난방 소요량은 지역별로 52~60% 감소하였으며, 냉방 소요량은 22~44% 증가하였다. 등급용 1차에너지 소요량은 연간 난방은 50~58% 감소, 냉방은 23~43% 증가를 나타내었다. 1차 냉난방에너지를 기준으로 서울은 –21%, 부산은 0%, 제주는 –15%로 난방 소요량 감소량의 상당부분이 냉방 증가량에 의해 상쇄되는 것으로 확인되었다. 마지막으로, 2023년 에너지절약설계기준 적용시 1차에너지 기준 연간 냉난방 EUI는 중부1: 37.8 kWh/m2yr, 남부: 36.4 kWh/m2yr, 제주: 38.5 kWh/m2yr이며 기후지역별 차이는 2.1 kWh/m2yr로 나타났다. 이는 1984년 기준에서 지역별 편차 11.5 kWh/m2yr, 2010년 기준에서 6.1 kWh/m2yr보다 최신 기준에서 외피성능설계의 지역별 편차가 개선된 것으로 판단된다.

결 론

본 연구는 국내 대표적인 주거형태인 공동주택의 평면구성에 따른 냉난방 에너지 사용량을 예측하기 위해 전용 84 m2 공동주택 2~4bay 확장형 평면을 이용하여 시뮬레이션 분석을 수행하였다. 평면구성시 에너지사용량에 영향을 미치는 변수로써 기후지역(중부, 남부, 제주)과 외피기준(1984, 2010, 2023), 방위(동,서,남,북)을 반영하였으며 ECO2를 이용하여 에너지 요구량, 소요량 및 1차에너지 소요량을 분석하였다. 연구결과를 요약하면 다음과 같다.

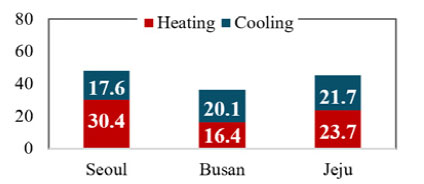

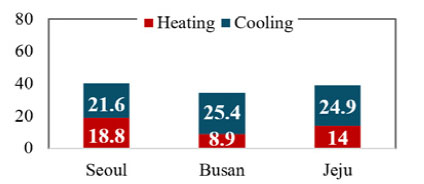

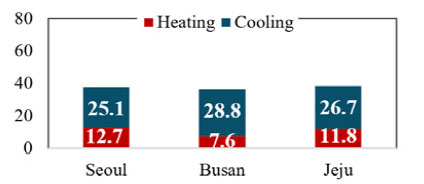

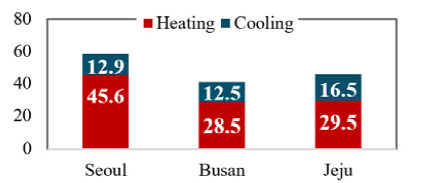

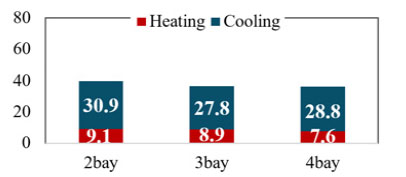

(1)공동주택 bay 변화시 연간 냉난방 에너지 사용량은 모든 기후지역 및 방위에서 감소하는 것으로 나타났다. 방위별 연간 냉난방 에너지 사용량의 감소폭은 외피기준 변화(1984→2023)에 따라 차이가 있었으며 1차에너지 난방 소요량의 경우 방위별로 남향(7.6~12.7 kWh/m2yr)에서 가장 작고 북향(16.0~21.4 kWh/m2yr)에서 가장 크게 나타났다. 1차에너지 냉방 소요량의 경우 북향(16.4~18.8 kWh/m2yr)에서 가장 작고, 중부1과 남부는 남향(25.1, 28.8 kWh/m2yr)에서, 제주는 서향(28.4 kWh/m2yr)에서 가장 크게 나타났다.

(2)공동주택의 bay수 변화에 따른 연간 냉난방에너지 사용량은 남향기준 2bay→ 4bay로 변화시 기후지역 및 시대별 기준을 고려할 때 공동주택의 bay 수 변화는 냉난방 에너지 사용량 저감에 긍정적인 영향을 미쳤다. 1차에너지 소요량 기준 중부1지역은 난방 –12.4%, 냉방 –6.8% 감소하였으며, 남부지역은 난방 –16.5%, 냉방 –6.8%, 제주지역은 난방 –15.1%, 냉방 –6.6% 감소하는 것으로 확인되어 냉방보다는 상대적으로 난방에너지 감소에 더 큰 영향을 주는 것으로 확인되었다.

(3)외피기준의 강화에 따른 영향을 냉난방에너지별로 볼 때, 난방의 경우 지역별, 시대별 변화시에도 모두 큰 폭으로 감소하였으나 냉방의 경우 모든 기후지역과 방위, bay 수 변화 조건에서 증가하는 경향을 나타내었다. 또한, 최근 공동주택의 외피기준에서 더 크게 발견되었다. 월별 데이터에 근거할 때, 이것은 고단열 최근 건물에서 겨울철과 중간기 일사열 획득으로 인한 냉방에너지 증가에 기인한 것으로 판단된다.

본 연구의 결과는 아파트의 평면구조 변화가 지난 수십 년 동안 진행된 건축물의 에너지 성능 기준 강화 및 서로 다른 기후환경에서 냉난방에너지 사용량에 미치는 영향을 확인하였다. 연구범위 상 외피기준에서 기밀성 변화는 제외되었으나 추후 보다 다양한 건축평면 형태와 더불어 환경계획요소(기밀성, HVAC시스템 등)에 대한 심화된 평가가 수행될 필요가 있다. 본 연구의 결과는 향후 디자인 과정에서 공동주택의 평면 계획시 에너지 절약적 계획 개발을 위한 참고자료로써 활용될 수 있을 것으로 기대된다.