서 론

연구의 배경 및 목적

기존연구 분석

연료전지 가동 조건 및 단지개요

연료전지 가동 형태 및 검토단지 개요

에너지 비용 산정방법

연료전지 운전 방식의 결정

연료전지 용량별 운전 특성

용량별 특성과 운전 방식에 따른 차이

연료전지 운전과 회수 열량

연료전지 가동에 따른 경제성 평가

결 론

서 론

연구의 배경 및 목적

국가 온실가스 감축목표(NDC)에 따르면 건물 부문은 2030년까지 신축, 기축 건물의 에너지 효율화를 통하여 2018년 대비 32.8%의 온실가스 배출량을 감축해야 하며, 이를 위하여 우선적으로 2023년부터 30호 이상의 공공 분양 및 임대 신축 주택에 대하여 제로에너지 건축물(이하, ZEB) 인증제 의무화를 시작하였다. 이와 관련하여 많은 연구자들은 지역난방 단지 기준으로 ZEB 4등급 까지는 기존의 태양광 발전 시스템으로 대응이 가능할 것으로 예측하고 있지만, 고 등급 달성과 개별난방 단지의 에너지 효율화를 위해서는 태양광 발전 시스템 이외에도 다양한 에너지 공급원의 발굴과 건물 적용성에 대한 검토가 필요함을 지적하고 있다.

이러한 배경을 토대로 본 연구에서는 안정적이고 지속적인 에너지 공급이 가능하며, 화학적 반응을 통하여 기존 연소반응에서 발생하는 온실가스를 현저하게 억제할 수 있는 에너지원으로 연료전지를 설정하고 공동주택의 설비의 기능성을 확이하고자 하였다. 구체적으로 공동주택(100세대)에 기 설치하고 운영 중에 있는 30 kW급 고분자전해질 연료전지(Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells, 이하 PEMFC)의 발전, 열 회수량 특성을 활용하여 980세대 공동주택에 연료전지 설치를 가정하고 분석하였다. 아울러 100 kW, 200 kW, 300 kW 용량별로 운전 시간에 따른 에너지 부담률 정량적 평가와 열 회수에 필요한 축열조 용량을 제시함으로서 공동주택 에너지원으로서 연료전지의 적용 가능성과 해결해야 할 과제를 모색하고자 한다.

기존연구 분석

건축설비 측면에서의 기존 연구에서는 대부분 PEMFC를 대상으로 분석을 수행하였으며, 이러한 배경에는 건물에서 발생하는 전력과 열(급탕 및 난방)수요를 연료전지의 에너지 공급 대상으로 설정하고 있음을 시사한다. 연료전지 0.1 kW~10 kW의 용량을 고려할 때 단독주택, 소형 근린생활시설를 대상으로 설정하고 있음을 예상할 수 있으며 연료전지를 통한 에너지 절감 효과를 분석하는 방법으로는 대부분 시뮬레이션을 이용하는 사례가 많았다. 대표적으로 Hwang et al. (2008)은 주택을 대상으로 급탕 수요에 대응한 열 추종 운전 방식을 적용할 때 연료전지의 회수열로도 충분한 급탕 공급이 가능함을 제시한 바 있으며 Yoo et al. (2021)은 연료전지의 종류별로 전체 건물 부하의 10%~50%까지 용량을 변화시키면서 운전 할 경우 1차 에너지 소비량 기준 약 15%~25%의 절감 효과를 기대할 수 있음을 이론적으로 제시하였다.

아울러 Eum and Kim (2022)은 단독주택을 대상으로 연료전지의 용량(0.5 kW~1.5 kW)에 따라 전력소비량의 약 45.6%~109.5%, 열 소비량의 약 140.6%를 연료전지로 대응할 수 있음을 제시하였다. 더불어 Dong et al. (2015)은 실제 건물에 설치 운전되고 있는 10 kW급 PEMFC의 운전데이터를 기반으로 발전량, 열 생산량, 가스 소비량을 예측할 수 있는 선형 함수 모델을 제시함으로서 연료전지 가동에 따른 에너지의 공급과 소비 측면에서의 모형식을 도출하였다. 이외에도 Hong et al. (2020), Kim et al. (2012)Kim et al. (2009) 연구에서 연료전지 가동에 따른 열 회수량과 건물의 매전에 상당 부분을 기여 할 수 있는 분석을 통하여 건축설비로서의 연료전지의 가능성을 제시하였다. 이상의 연구들을 종합하고 정리하면 연료전지는 열병합 발전 시스템의 일종이기 때문에 열과 전력의 균형이 시스템 가동과 그에 따른 효용성에 중요한 역할을 하는 것으로 분석되었으며, 기술적인 완성도가 담보된다면 환경친화적인 에너지 공급원으로서 가능성도 높은 것으로 분석되었다.

그러나 대부분의 연구가 시뮬레이션 기반의 실험적 연구를 통한 분석을 바탕으로 적용성을 분석하였으며, 특히 연료전지 가동에 따른 에너지 비용에 대한 검토가 이루어지지 않은 부분을 과제로 지적할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 실제 연료전지의 운영 데이터를 바탕으로 980세대의 실제 공동주택을 대상으로 연료전지 가동에 따른 에너지 분담 정도, 에너지 비용 측면에서 유불리 및 연료전지의 확대를 위한 개선 방안을 모색하고자 한다.

연료전지 가동 조건 및 단지개요

연료전지 가동 형태 및 검토단지 개요

Table 1은 본 연구에서 검토하고 있는 30 kW PEMFC의 운전 특성을 나타내고 있다. 구체적으로 30 kW PEMFC를 10개월 가동한 결과 연료전지의 발전량은 정격용량 대비 90~93% 수준인 27~28 kW의 발전량을 확인할 수 있었다. 특히, Table 1과 같이 제조사에서는 열회수 효율을 전력의 1.43배 정도를 기준으로 제시하고 있지만, 실제 운전을 통하여 회수된 열량을 분석한 결과 연료 전지내의 냉각수와 시수의 열교환을 통한 온수 생산은 계절별로 현저한 차이를 보이는 것으로 분석되었다. 따라서 본 연구에서는 시수 온도 차이에 따라 생산되는 온도의 차이를 고려하여 45℃ 수준의 온수가 1시간에 35 L/kWh 수준으로 생산되는 것으로 회수 열량을 설정하였다.

Table 1.

Power generation and heat recovery efficiency (30 kW PEMFC)

| Fuel cell type | Efficiency | Operating Temperature | ||

| Electric (np) | Heat (nh) | Total (nc) | ||

| PEMFC | 35% | 50% | 85% | 60℃ |

| Condition | 27 kWh | 35 L/kWh | 45℃ | |

Table 2는 연료전지의 적용 효과를 분석하기 위하여 설정한 980세대 공동주택의 상세를 나타내고 있다. 해당 단지는 에너지효율등급 2등급의 중부지역 소재 지역난방단지이다. 한편, 본 연구에서 활용하는 난방, 급탕, 전력의 실제 소비량 데이터는 1년 8,760시간을 100%로 설정 할 경우 96시간을 제외한 8,664시간을 대상으로 하고 있으며 결측 데이터는 보정 없이 대상에서 제외하고 분석을 수행하였다.

Table 2.

Details of apartment complex for energy consumption analysis

| Housing | Location |

Representative Floor Area | Energy Efficiency Grade | No. of Datas | |

| Number | Person | ||||

| 980 | 2,520 | Central | 84 ㎡ | 2 | 8,664 h (98.9%) |

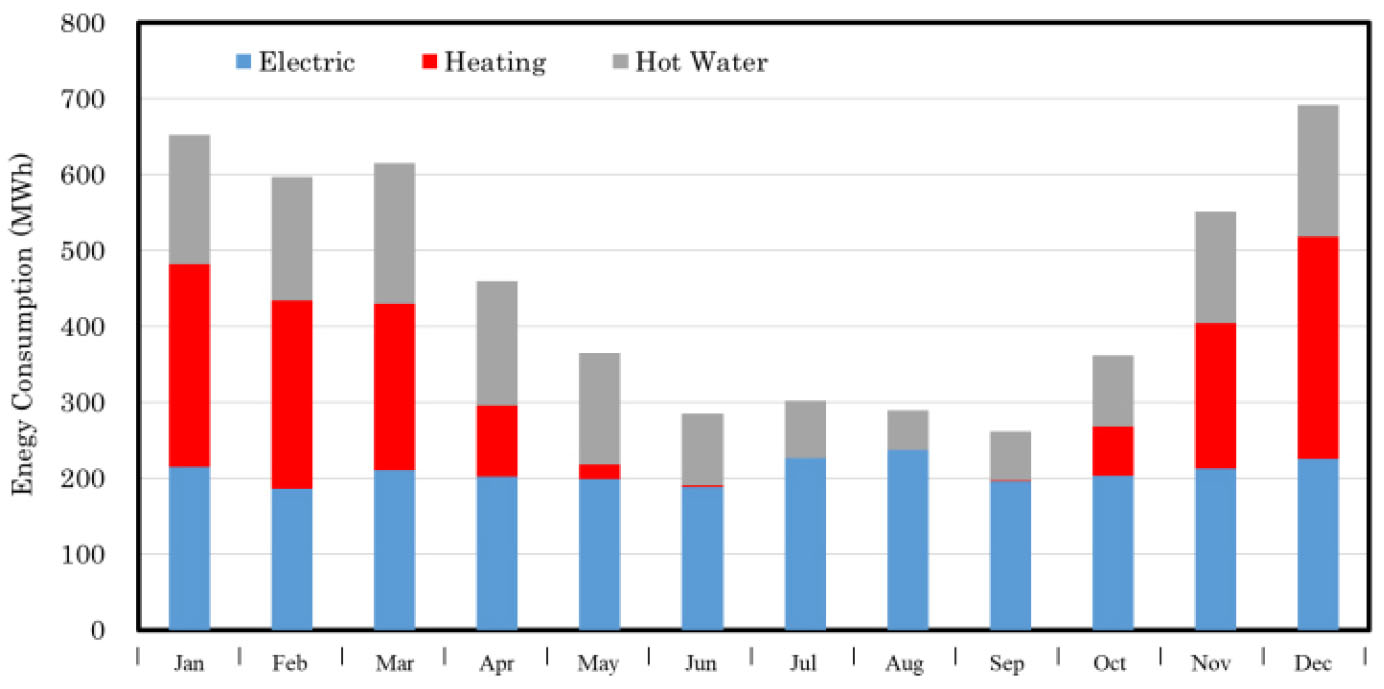

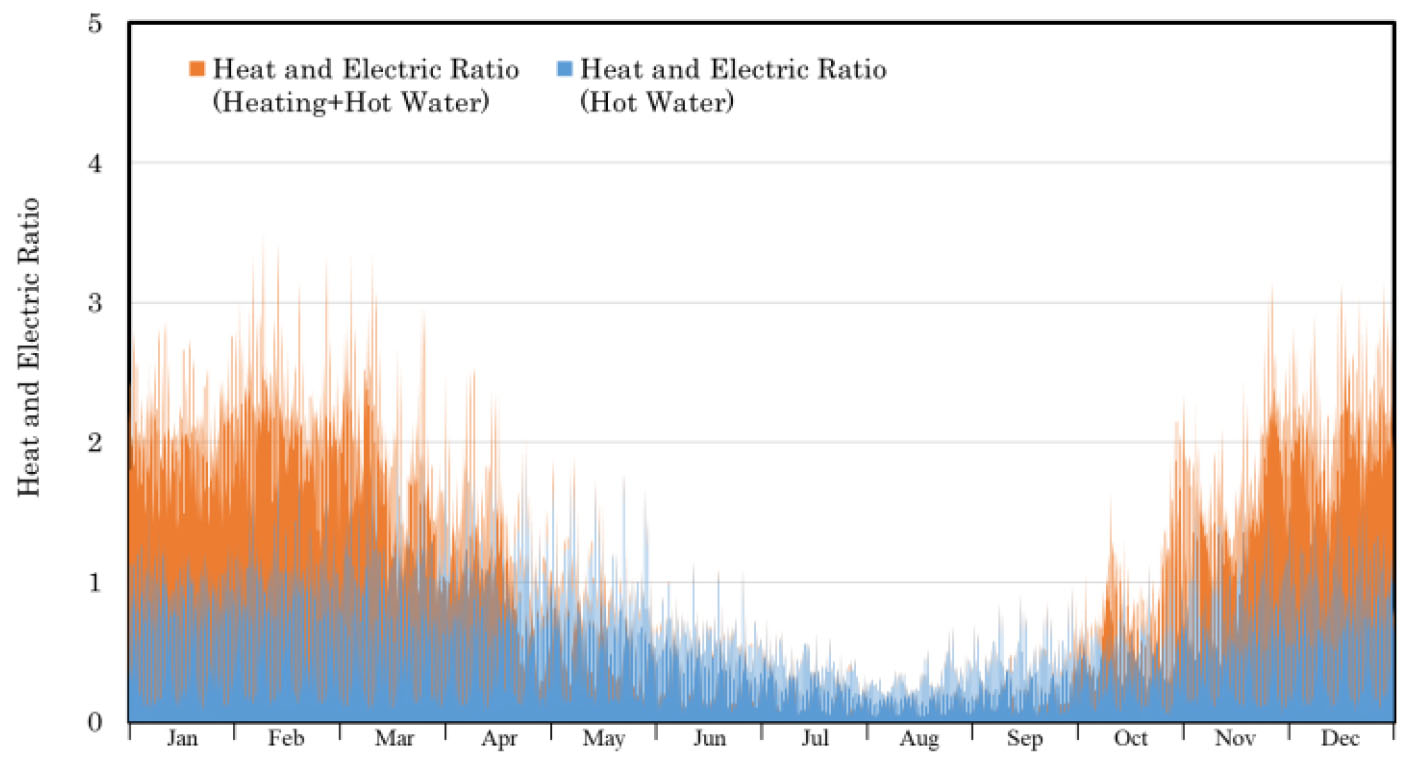

Figure 1은 대상 단지의 전력, 난방 및 급탕 소비량을 월 단위로 집계한 결과이다. 해당 단지는 연간 전력 2,501 MWh, 난방 1,400 MWh, 급탕 1,530 MWh의 에너지 소비가 이루어지는 단지로 난방을 포함한 열전비는 1.17, 난방을 제외하면 0.62 수준으로 분석되었다(Figure 2). 전력 소비량의 경우 매월 208 MWh~230 MWh가 소비되는 것으로 확인되었다.

아울러 난방 소비량은 동절기에 소비가 집중되는 것을 알 수 있으며 급탕 소비량의 경우 전력 소비량과 반대로 하절기에 연평균 소비량 대비 약 60% 수준까지 감소하는 것으로 나타났다. 따라서, 연료전지를 공동주택의 전력과 급탕 소비량을 대상으로 설정할 경우 계절적 소비량의 차이를 반영하여 동절기에는 전력 추종 방식을, 하절기에는 열 추종 방식으로 운전하는 것이 합리적일 수 있음을 시사한다.

에너지 비용 산정방법

현재 건물에 적용되는 대부분의 연료전지는 도시가스의 메탄(CH4)성분을 고온으로 분해하여 수소를 생산한 후 산소와 반응시키는 개질형 방식이다. 본 연구에서도 동일한 형태로 연료전지 가동에 따른 단위 발전량당 도시가스 소비량을 설정하였으며, 생산된 전력과 온수를 우선 사용 후 부족분에 대해서 기존 시스템으로부터 공급받는 형태로 분석을 수행하였다. 이를 위해서는 다음과 같이 기존 에너지 비용의 산정 방식과 연료전지를 가동함에 따른 비용 절감 효과를 설정할 필요가 있다. 우선, 식 1~2와 같이 전력과 급탕 소비에 따른 비용은 각 에너지원별 소비량과 에너지원의 단가를 적산하여 산출할 수 있으며, 총 비용은 식 3과 같이 전력과 급탕 소비의 합산으로 산출할 수 있다. 한편, 연료전지 가동에 따른 발전량과 생산 열량은 식 4, 식5와 같이 도시가스 소비에 따른 발전효율과 가스 단가를 적용하여 산출하게 되며 본 연구에서는 연료전지의 발전효율을 ηT :92%로 설정하고 도시가스 소비량은 제조사에서 제공하는 0.25 ㎥/kW를, 연료전지용 도시가스 요금은 최근 3개월 평균요금인 20원/MJ을 적용하고, 회수열량은 단위발전량에 대하여 35 L 생산되는 것으로 설정하였다. 식 6은 연료전지를 가동하여 최종적으로 도출 에너지 비용의 식을 나타내고 있으며, 에너지 절감효과 S(%)는 식 7과 같이 기존 시스템 운영에 따른 비용과 연료전지를 적용 한 후의 비용을 활용하여 절감 비율을 산정하게 된다.

연료전지 운전 방식의 결정

Table 3은 연료전지의 운전 상세를 나타내고 있다. 구체적으로는 발전량 기준으로 100 kW, 200 kW, 300 kW의 시스템을 설정하고 (1) 연간 정지 없이 운전하는 정격 운전, (2) 하절기의 잉여열 발생을 최소화 하는 계절 분리 운전, (3) 계절 분리 운전과 재실 시간을 고려한 운전, (4) 재실시간을 고려한 운전의 총 4개 운전 방법으로 분석을 수행하였다. 전술한 바와 같이 결측 값 96 시간을 제외하고 각 운전 방식에 따른 연간 가동 시간은 (1) 8,664시간, (2) 7,226시간, (3) 5,422시간, (4) 6,506시간이다.

Table 3.

Operating schedule for PMFC and operation time

연료전지 용량별 운전 특성

용량별 특성과 운전 방식에 따른 차이

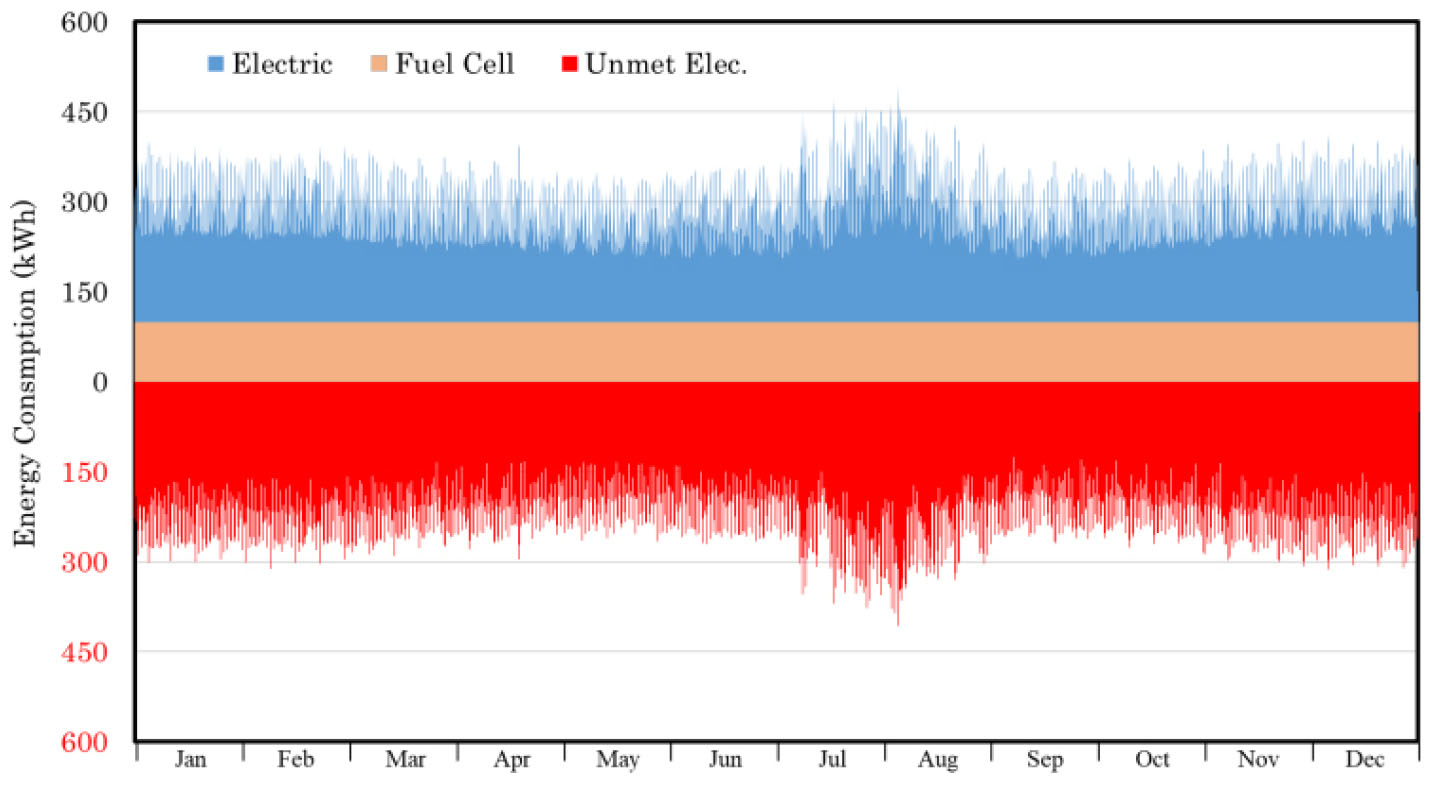

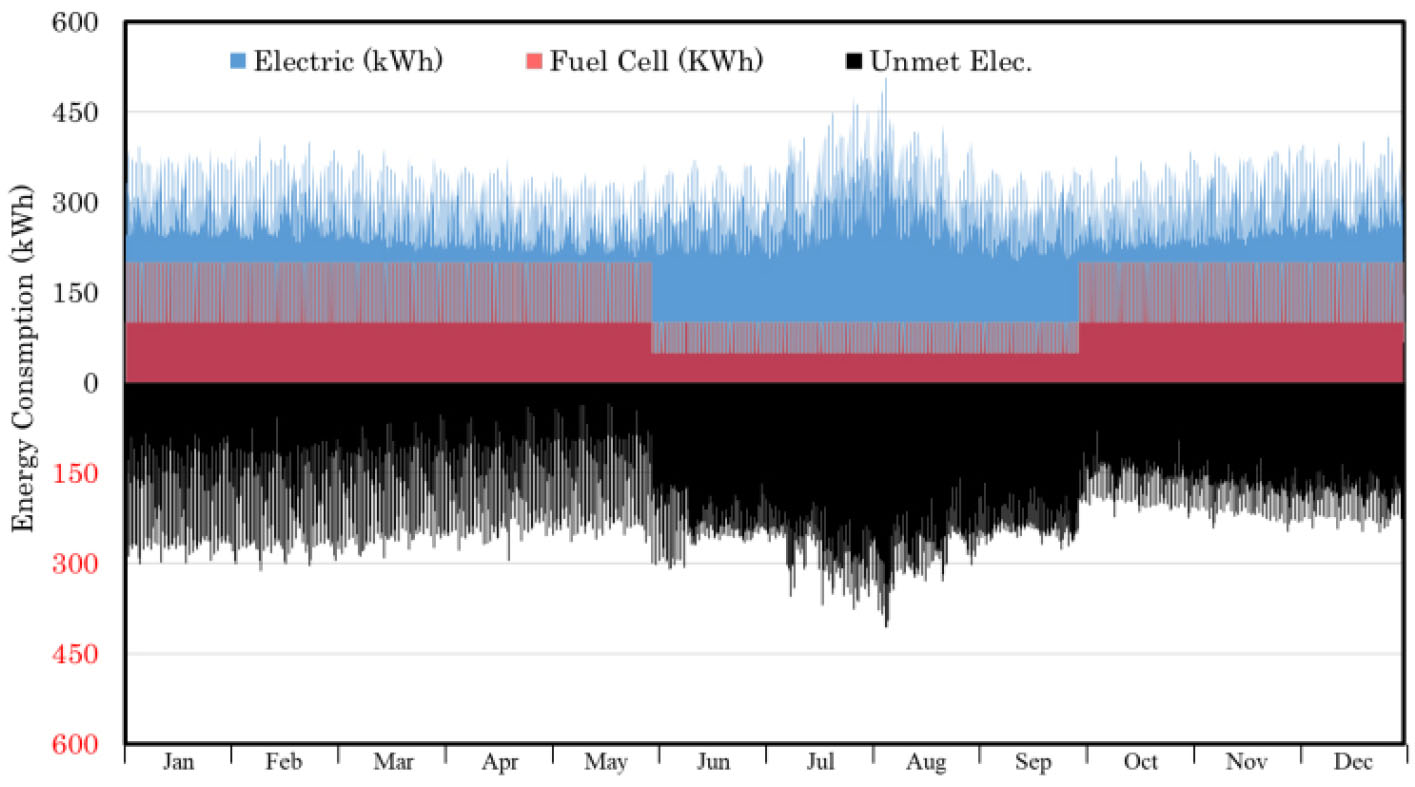

Figure 3과 Figure 4는 각각 100 kW 연속운전(1), 300 kW 연속운전(1)에 따른 전력 생산량, 단지에서의 전력 소비량과 부족한 전력량을 시간 단위로 도출한 결과이다. 해당 단지의 전력 소비량은 전술한 바와 같이 에어컨 가동에 따라 6월~8월에 걸쳐 월평균 소비량 대비 약 20% 정도 소비량이 증가하지만, 계절에 따른 현저한 차이는 발생하지 않는 것으로 분석되었다. 100 kW 연료전지를 가동한 결과 생산된 전력은 805,752 kWh이며, 이는 분석 단지의 연간 전력 소비량(2,501,492 kWh)의 약 34.6%에 해당한다.

특히 해당 단지의 시간당 평균 소비량이 220 kWh~240 kWh 수준임을 고려할 때 생산된 전력은 시간대와 상관없이 모두 자체적으로 소비될 것으로 예상할 수 있다. 연료전지를 설치하지 않았을 경우 100원/kW의 전력 단가를 가정 할 경우 연간 지출 비용은 250,149,220원이며, 연료전지 가동으로 지출 비용은 169,574,020원으로 감소하게 된다.

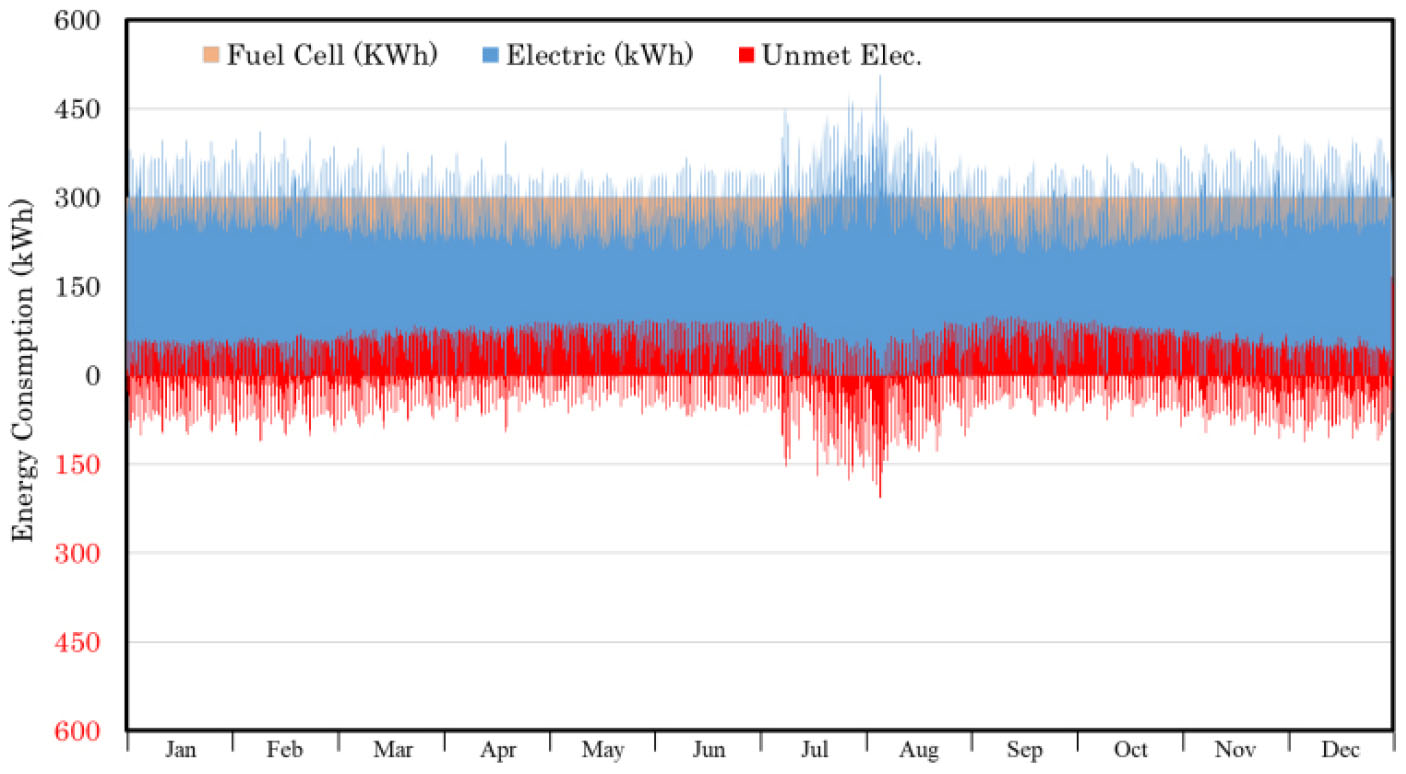

Figure 4는 동일한 운전 방식으로 용량을 3배 증가시켰을 경우를 나타내며, 300 kW 연료전지를 연간 8,664시간 가동하였을 경우 생산되는 전력량은 단지 전력 소비량의 약 86.5%에 해당한다. 다만, 전술한 바와 같이 해당 단지의 시간당 평균 전력 소비량이 220 kWh~240 kWh 수준이기 때문에 주간과 야간의 전력 소비가 집중되는 시간을 제외하면 대부분의 시간대에서 필요한 전력량 대비 많은 전력이 생산되는 것을 확인할 수 있었다. 현재 유관 법 기준에서는 연료전지로부터의 전력을 매전 할 수 없기 때문에 해당 전력은 모두 발열 형태로 소실되거나 역 전송 되는 것을 고려한다면, 연료전지를 적용 시 단지의 규모와 소비 형태를 반영하는 것이 매우 중요함을 알 수 있다.

Figure 5는 200 kW 시스템을 대상으로 계절별 잉여열의 최소화, 재실시간을 고려한 운전방법(3)으로 연료전지를 가동한 결과이며 총 발전량은 975,234 kWh로 단지 전체 소비량의 약 38.9%에 상당한다. 정격 운전방식에 비하여 가동 시간은 60% 수준으로 매전량은 증가하는 반면, 현재 연료전지용 도시가스 단가 20원/MJ(표준발열량 43 MJ/㎥ 고려 시 860원/㎥) 측면에서 실제 주민들이 부담하는 전력요금은 오히려 낮아 질 수 있음을 알 수 있었다. 이러한 분석은 비용적인 유불리가 에너지 단가에 따라 크게 좌우 될 수 있으며, 연료전지의 보급확대를 위해서는 기존 계통 전력의 단가와 연료전지용 도시가스 단가의 조정이 필요함을 의미한다.

연료전지 운전과 회수 열량

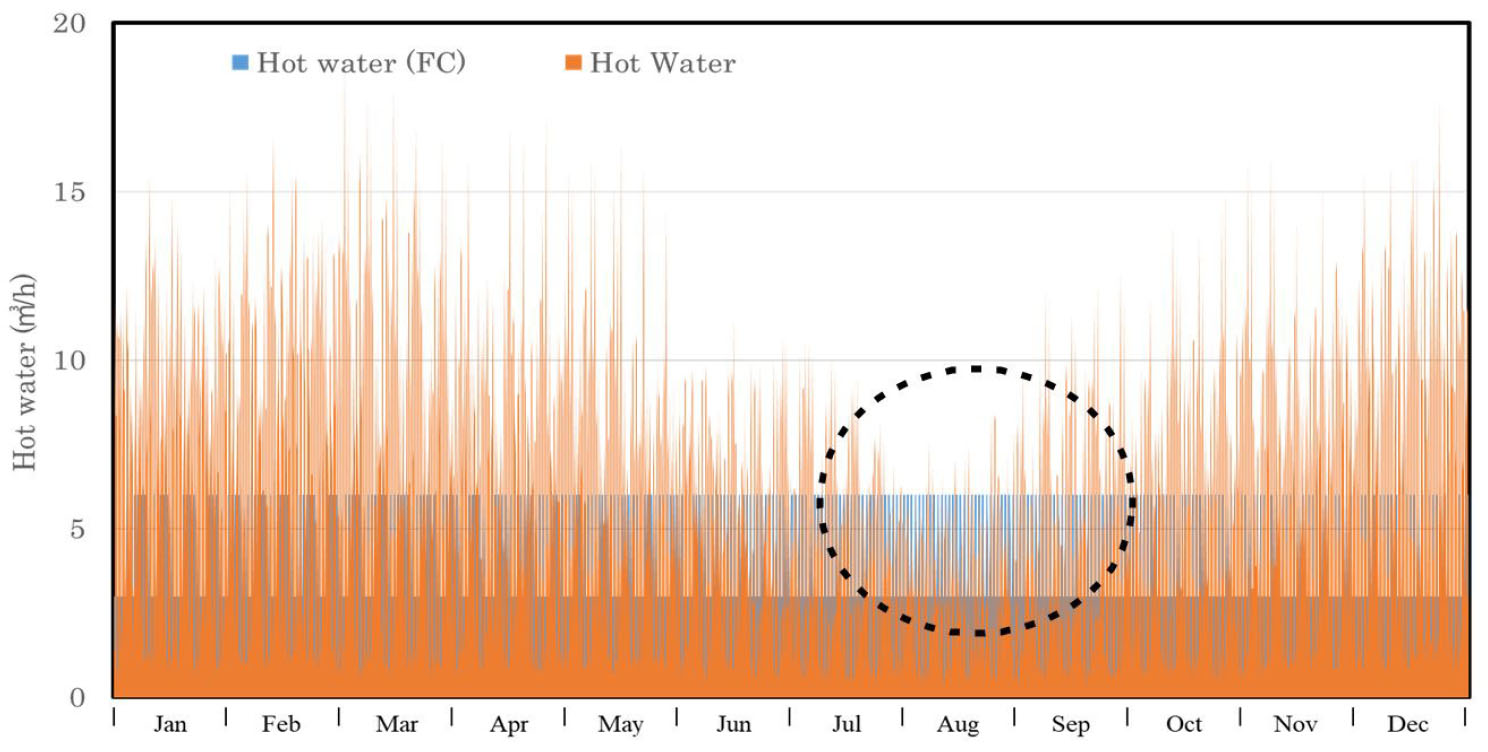

Figure 6은 시간대별 해당 단지의 급탕 소비량과 200 kW 연료전지 가동(4)에 따른 회수 열량을 나타내고 있다. 전술한 바와 같이 연료전지로부터 생산되는 온수는 45℃ 기준 35 L/kWh로 설정하였으며, 연간 급탕 소비량 52,403 ㎥ 대비 약 74.9% 수준인 39,009 ㎥ 이 생산될 것으로 분석되었다. 대부분의 계절에서는 급탕 소비량 대비 생산열량이 작기 때문에 해당 단지에서 생산된 온수가 모두 소진될 것으로 판단 할 수 있지만 월평균 급탕 소비량의 약 70%~80% 수준인 7월~9월 구간에서는 급탕 소비량 대비 생산 열량이 많은 것을 확인할 수 있었다. 특히 연료전지의 용량이 커질수록 잉여열이 증가 할 수 있기 때문에 축열조의 용량을 증설하거나 계절별 연료전지의 가동을 다변화 하는 것이 효율적인 연료전지의 운영으로 이어질 수 있음을 알 수 있다.

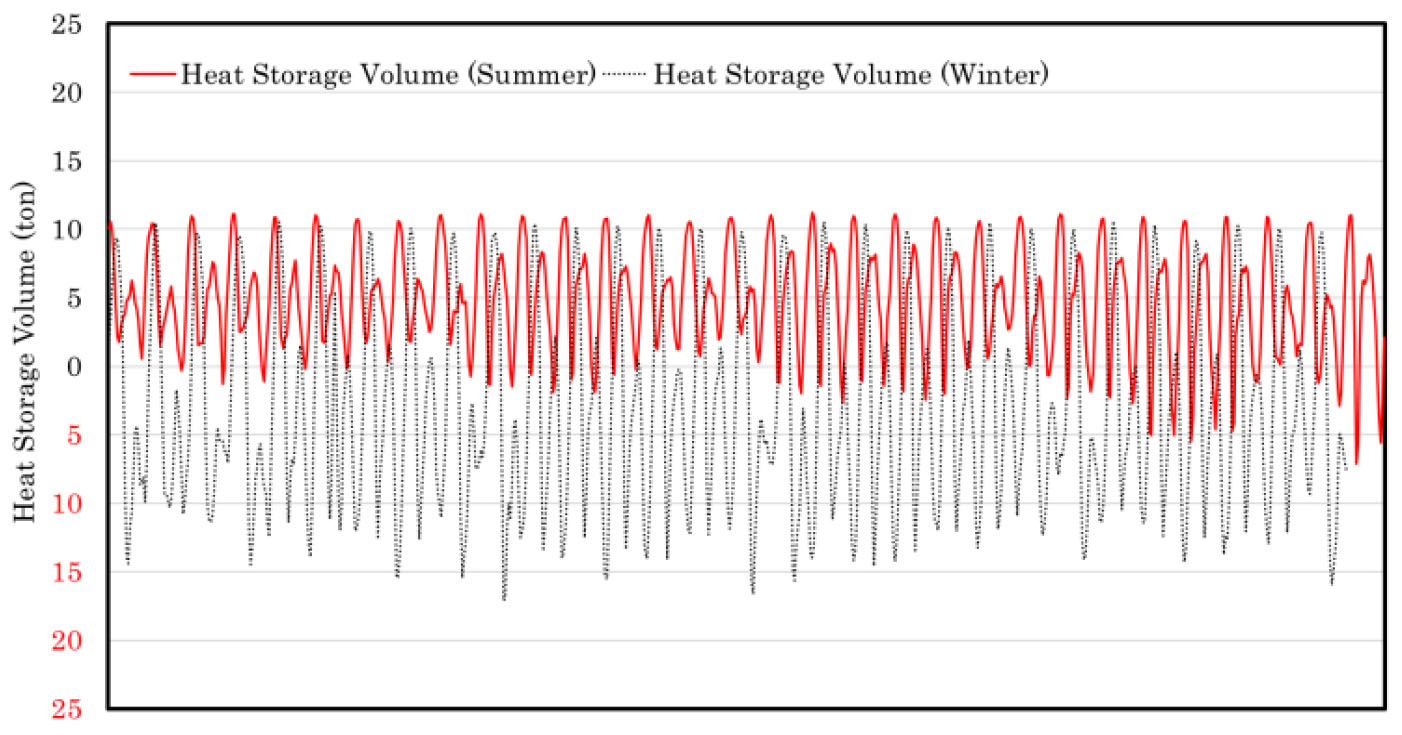

Figure 7은 200 kW 연료전지의 연속 운전에 따른 잉여열과 부족열을 계절별로 발췌한 결과이다. Y축을 기준으로 0이하는 온수의 부족분을 0이상은 잉여분을 나타낸다. 하절기(7월~8월)의 경우 전술한 바와 같이 대부분의 구간에서 연료전지로부터의 회수열량으로 급탕 소비에 대응할 수 있지만 온수의 생산 시간과 소비 시간의 차이로 인하여 약 10 ㎥ 정도의 축열조가 필요 함을 알 수 있다. 한편 동절기(1월~2월)에는 급탕 소비량 대비 생산되는 온수의 양이 약 40% 수준으로 대부분의 기간에서 급탕소비량 대비 생산되는 온수의 양이 부족함을 알 수 있었다. 다만 동절기에도 연속 가동에 따른 잉여열의 저장을 위한 축열조가 필요한 것으로 분석되었으며 용량은 하절기 10.4 ㎥ 동절기 10 ㎥ 정도로 큰 차이는 발생하지 않았다. 이러한 이유는 계절에 따른 급탕 소비량 보다는 설비의 운전시간과 소비의 발생 시간 차이에 기인하기 때문이며, 축열조의 설치 기준도 시스템 용량 보다는 소비와 생산의 균형을 고려하는 것이 효과적임을 시사한다.

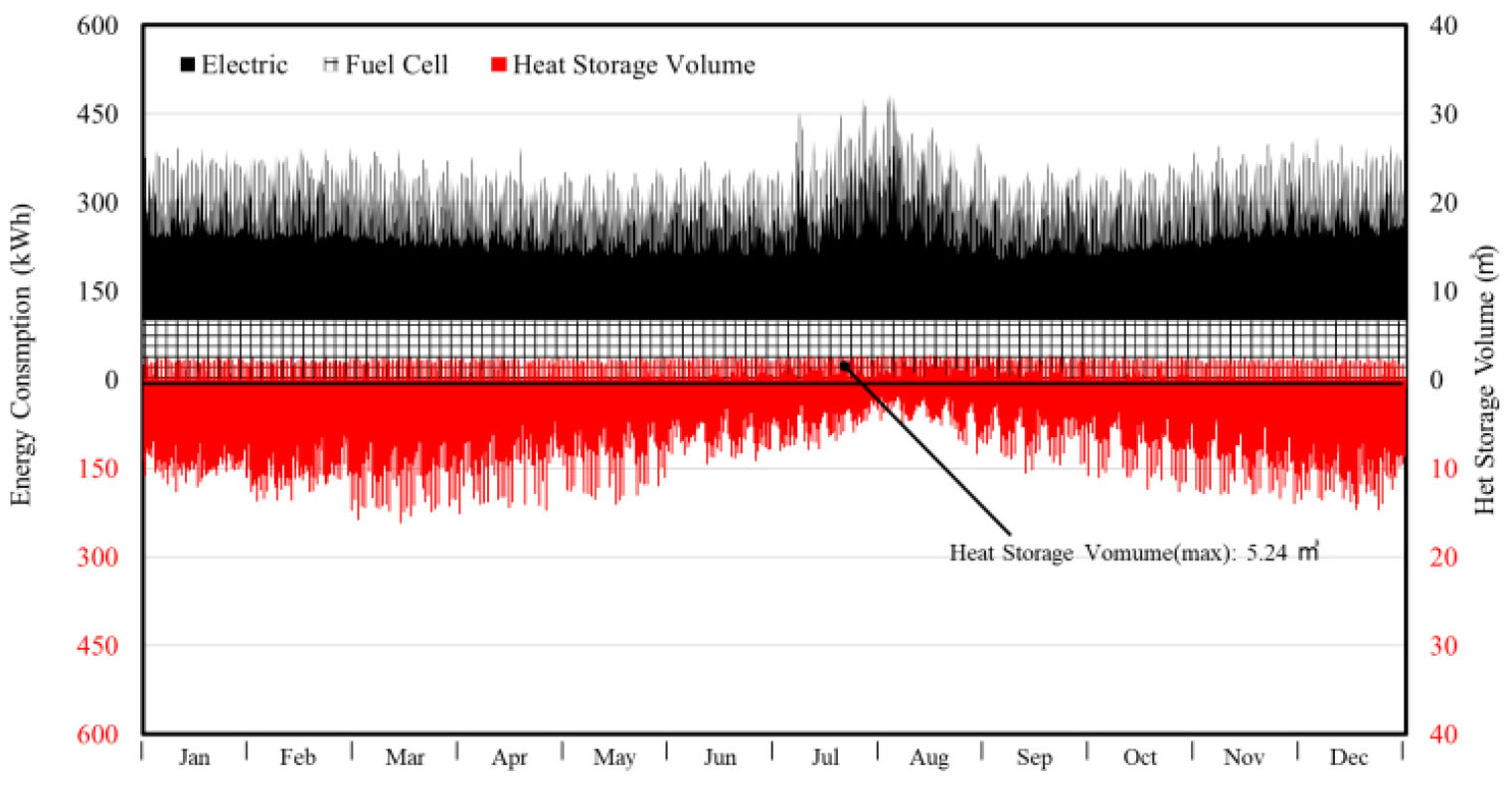

Figure 8은 100 kW 연료전지의 연속 운전에 따른 발전량과 회수 열량의 시간대별 분포를 나타내고 있다. 연속 운전에 따른 발전량은 매시 93 kWh로 해당 단지의 기저부하 범위 이하이기 때문에 모든 전력이 자제척으로 소비가 되는 것을 알 수 있으며, 축열조 용량역시 전술한 바와 같이 계절적인 현저한 차이는 발생하지 않으며 7월에 약 5.24 ㎥의 잉여열이 발생함에 따라 6.0 ㎥의 축열조를 설치한다면 생산된 열을 모두 소비할 수 있을것으로 분석되었다.

연료전지 가동에 따른 경제성 평가

Table 4는 기존 에너지 시스템 대비 100 kW, 200 kW, 300 kW 연료전지 3종의 운전에 따른 비용차이, 축열조 용량 및 부족한 에너지의 산출 결과를 나타내고 있다. 우선 비용 측면에서 기존 계통전력과 열병합 발전에 따른 에너지 공급형태에 따른 비용을 100%로 설정 할 경우, 연료전지 용량이 증가할수록, 운전 시간이 길어질수록 기존 관리비 대비 주민들이 지출 해야하는 비용이 증가하는 경향을 확인할 수 있었다. 이러한 배경에는 전력 단가 100원/kWh 대비 연료전지를 가동할 경우의 단가가 210원/kWh로 높기 때문이며, 회수된 열량을 전량 소비하게되면 차액은 상당부분 상쇄하지만 설치용량 100 kW의 경우 6%~9%, 200 kW의 경우 12%~18%, 300 kW의 경우 20%~46%의 비용 증가가 발생하게 된다.

Table 4.

Monthly energy fee ratio and energy supply results by operation conditions

금액적으로는 100 kW의 경우 연간 최대 3,392만원, 200 kW의 경우 6,784만원, 300 kW의 경우 17,709만원이 추가적으로 발생하게 되며 세대 당 월 추가 비용은 1,000세대 기준 용량별로 각각 최대 3.4만원, 6.7만원, 17.7만원이다. 한편 잉여열에 대한 축열조 용량은 100 kW의 경우 최대 5.2 ㎥, 200 kW의 경우최대 11.2 ㎥, 300 kW의 경우 최대 17.2 ㎥ 으로 시스템의 용량 변화에 정비례 하지만, 축열조 용량은 시간대별 급탕 소비량과 생산 온수량에 기인하기 때문에 가동 시간은 큰 영향을 미치지는 않는 것으로 분석 되었다.

한편, 연료전지를 운전 할 경우 부족 전력과 부족 열은 시스템 용량과 운전 시간에 반비례하는 경향을 확인할 수 있었으며, 향후 예상되는 전력 단가의 상승과 연료전지 보급확대를 위한 도시가스 요금변동에 따라 계통으로부터의 에너지 구매 비용에 따른 경제성을 확보할 수 있을 것으로 기대할 수 있다. 특히, 계통으로부터의 전력 공급이 억제 될 경우, 온실가스 배출량 감소 등의 환경적인 개선 사항을 마련할 수 있는 측면에서 단기적으로는 환경부하 저감으로, 장기적으로는 에너지 비용 절감 형태로 연료전지의 보급 확대를 유도하는 것이 필요함을 시사한다.

결 론

본 연구에서는 탄소중립과 에너지 패러다임 전환에 대응하기 위한 일환으로 980세대 지역난방 단지의 실제 에너지 소비량 데이터를 기반으로 연료전지 용량, 가동 특성별 에너지 생산에 따른 기여 정도와 연료전지 운전에 따른 기존 시스템과의 비용 차이를 정량적으로 제시하였다. 이러한 분석을 통하여 도출된 결과와 연구의 한계점은 다음과 같다

(1)우선, 연료전지가 열병합 발전 시스템의 일종임을 고려할 때 생산되는 전력과 열의 균형은 시스템 효율성과 밀접한 관련성을 가지고 있다. 해당 단지의 경우 난방을 고려한 열전비는 1.17, 급탕만을 고려하는 경우 0.62 수준으로 연료전지 특성을 고려 한다면 난방과 급탕 소비에 모두 대응이 가능할 것으로 분석되었지만, 난방을 포함할 경우 시스템 용량이 증가하고 특히 하절기에 시스템의 부분부하 운전이 증가하고 상당 부분 잉여열이 발생 할 수 있기 때문에 급탕만을 고려하였다.

(2)아울러, 100 kW 연료전지를 정격운전할 경우 분석 단지의 연간 전력 소비량의 약 34.6%, 300 kW의 경우 전력 소비량의 약 86.5%를 대응할 수 있는 것으로 분석되었다. 그러나 해당 단지의 시간당 평균 전력 소비량은 약 220 kWh~240 kWh 수준으로 300 kW 연료전지의 경우 주간과 야간의 전력 소비가 집중되는 일부 시간을 제외하면 잉여전력이 발생할 수 있음을 확인하였다. 특히 연료전지 운전 시간이 증가할수록 생산되는 전력의 양은 많아지고 계통으로부터의 전력 구매 비용은 감소하지만, 연료전지용 도시가스 단가가 계통 전력의 단가에 비하여 상대적으로 높기 때문에 실제 주민들이 부과하는 비용은 증가할 수 있음을 알 수 있었다.

(3)연료전지 운전에 따른 배열 회수열량은 발전과 동일하게 운전시간이 길어질수록 증가하며, 200 kW 연료전지를 재실 시간을 고려하여 연간 6,506시간 가동할 경우 급탕 소비량의 약 74.9%를 대응 할 수 있을 것으로 분석되는 등 연료전지의 효율적 운전을 통해서 급탕 소비량의 상당 부분에 대응할 수 있음을 알 수 있었다. 한편, 급탕 소비량과 생산되는 온수의 양 차이로 발생하는 잉여열을 처리하기 위한 축열조의 경우 200 kW 시스템기준으로 동절기 10 ㎥, 하절기 10.4 ㎥으로 계절 차이는 발생하지 않는 것을 알 수 있었다.

(4)마지막으로 기존 시스템 대비 연료전지를 가동할 경우의 주민 부담 금액의 변동에 대한 분석 결과 100 kW의 경우 연간 최대 3,392만원, 200 kW의 경우 6,784만원, 300 kW의 경우 17,709만원의 추가 비용이 발생하는것으로 분석되었다. 이러한 배경에는 기존 계통 전력의 단가가 연료전지용 도시가스 요금에 비하여 상대적으로 낮기 때문이다. 따라서 연료전지의 경제성 확보를 위해서는 연료전지용 도시가스 요금의 조정이 우선적으로 필요하며, 매전량이 감소하는 대신 기대할 수 있는 단지내 온실가스 배출량의 감소분에 대한 보상이 필요할것으로 예상할 수 있다.

본 연구에서는 연료전지의 실제 운전 데이터를 바탕으로 실제 공동주택 단지의 연료전지 적용성 분석을 수행하였으나, 경제성을 확보하기 위한 과금체계, 적정 연료전지용 도시가스 요금 및 환경부하에 대한 검토까지는 이루어지지 않은 부분을 과제로 지적할 수 있다. 따라서 후속 연구에서는 주민들의 부담을 최소화하고 환경적인 개선 사항을 정량적으로 제시할 수 있는 적정 도시가스 요금의 산출과 매전량 감소에 따른 온실가스 감축 효과 등에 대한 정량적 분석을 실시할 예정이다.