서 론

연구방법

낙엽 발생량

낙엽벽돌 제작방법

낙엽벽돌 소각 및 내구성 실험 방법

낙엽 운송시 탄소 배출량 평가 방법

연구 결과 및 토의

낙엽벽돌 제작 결과

낙엽벽돌 소각 및 내구성 평가 결과

낙엽 운송시 탄소 배출 평가

결 론

서 론

도시환경 개선을 위한 노력으로 가로수와 도시 숲 같은 녹지공간이 지속적으로 확대되고 있다(Yoon et al., 2022). 이는 도심 내 수목의 증가로 이어져 도시 열섬현상 완화, 미세먼지 저감 등 긍정적인 효과를 가져온다. 특히, 활엽수를 중심으로 한 나무 심기 사업이 활발히 진행되며, 각 지자체는 도시 생태계를 개선하고 환경 문제를 완화하려는 정책을 강화하고 있다(Choi et al., 2020).

2022년 산림청에 따르면, 전국적으로 약 9,423천 본의 가로수가 조성되었으며, 이는 도시 내 녹지 면적의 증가와 함께 낙엽과 같은 지엽 폐기물 발생량 증가로 이어지고 있다(Kim et al., 2023; Park and Lee, 2023). 이러한 지역 폐기물은 대부분 생활폐기물로 분류되어 처리되며, 소각과 매립 과정에서 환경오염 문제를 일으킬 수 있다. 주요 언론에 따르면 2017년 서울에서 약 8,672 t의 낙엽이 발생했으며, 이 중 2,445 t이 소각되고 431 t이 매립되었다(Kim and Sung, 2020). 이 과정에서 다이옥신, 퓨란, 중금속 등 유해 물질이 배출되어 환경과 인체에 악영향을 미칠 가능성이 제기되고 있으며, 처리 비용 또한 지속적으로 증가하고 있다(Choi et al., 2021).

낙엽은 이러한 문제를 야기하는 폐기물이면서도, 동시에 천연자원으로서 다양한 활용 가능성을 지니고 있다. 그러나 현재 낙엽을 효율적으로 재활용하기 위한 연구는 미비한 상태이다. 이에 본 연구는 낙엽을 압착하여 벽돌로 제작하는 아이디어를 통해 낙엽 처리 문제를 해결하고, 지속 가능한 건축 자재로서의 가능성 분석하고자 한다. 압착된 낙엽벽돌은 천연 접착제를 활용하여 제작되며, 기존 벽돌과 유사한 내구성을 유지하면서도 제조 과정에서 발생하는 탄소 배출을 획기적으로 줄일 가능성이 있다.

천연 접착제는 화학적 접착제에 비해 환경에 미치는 부정적 영향을 줄이는 동시에(Wi et al., 2019), 낙엽벽돌의 구조적 안정성을 확보할 수 있는 친환경적 대안으로 평가된다. 이를 통해 낙엽벽돌은 소각 및 매립 과정에서 발생하는 유해 가스와 토양 오염을 최소화할 수 있는 대안으로 기대된다.

낙엽벽돌은 단순한 구조물 자재를 넘어 실내장식 소품, 농막, 담벼락 등 다양한 용도로 활용될 가능성이 있다. 예를 들어, 경량화와 단열 성능을 강화해 친환경 건축 자재로 경쟁력을 높일 수 있다. 이러한 특성은 건축 산업뿐 아니라, 환경 친화적 생활공간 조성에도 기여할 수 있다. 동시에, 본 연구는 낙엽 폐기 문제를 해결하는 지역적 대안을 넘어, 전 세계적으로 적용 가능한 지속 가능성 모델로 발전할 가능성도 가지고 있다.

따라서 본 연구는 낙엽을 압착하여 만든 벽돌의 환경성 평가를 통해, 이 자재가 건축 자재로서 기능할 수 있을 뿐만 아니라, 환경적 영향을 줄이는 데 기여할 수 있는지를 분석하고자 한다. 소각 시 유해 물질의 배출 특성, 매립 시 토양과의 상호작용 등 Average을 평가하여 낙엽벽돌의 친환경적 우수성을 검토하였다. 이를 통해 본 연구는 폐기물 재활용과 환경 보호를 위한 중요한 기초 자료를 제공할 것이다.

연구방법

낙엽 발생량

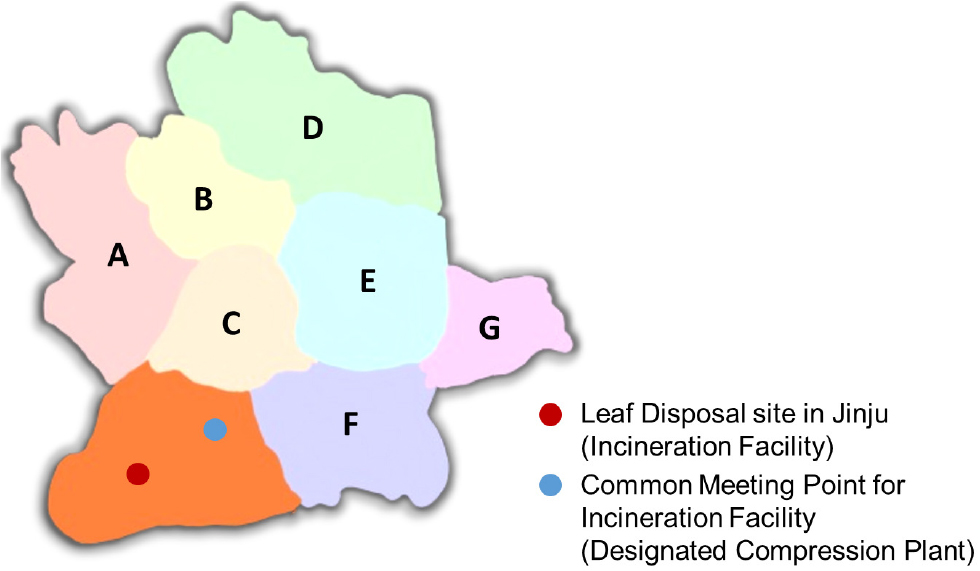

본 연구는 낙엽 발생량이 많은 경남 진주시를 연구 대상지로 선정하였다. 진주시의 가로수 식재 현황 데이터는 ‘경남 빅데이터 허브 플랫폼’에서 제공된 2022년 자료를 활용하였다. 이 자료에 따르면, 진주에는 총 13,086 본의 가로수가 식재되어 있으며, 각 가로수에서 발생하는 낙엽의 건중량은 가로수 1본당 평균 2.4 kg으로 산정되었다(Rural Development Research Institute, 2020). 이러한 자료를 바탕으로, 진주시의 유동 인구가 많은 지역을 A부터 G까지 7개 구역으로 나누어 각 구역의 가로수 식재 현황을 조사 후 구역별 낙엽 발생량을 산출하였다. 구체적으로, 각 구역의 낙엽 발생량은 Table 1과 같다. A구역 5.82 t, B구역 5.37 t, C구역 1.76 t, D구역 1.56 t, E구역 8.03 t, F구역 0.62 t, G구역 8.25 t의 낙엽이 발생하였다. 이를 종합한 결과, 전체 낙엽 발생량은 총 31.41 t으로 산출되었다.

이러한 데이터는 진주시 내 각 구역에서 발생하는 낙엽의 양을 구체적으로 파악할 수 있게 해주며, 낙엽 자원의 관리와 효율적인 처리 방안을 마련하는 데 중요한 기초 자료로 활용된다. 각 구역별 낙엽 발생량 차이는 가로수 식재 밀도, 환경적 요인, 유동 인구 등을 고려한 차이로 분석되며, 이를 통해 효율적인 낙엽 처리 및 자원 활용 방안을 도출할 수 있을 것이다.

Table 1.

Current status of street tree count by administrative district in Jinju

| Current Status of Street Tree Count | Fallen Leaf Amount (t) | |

| A | 2,425 | 5.82 |

| B | 2,237 | 5.37 |

| C | 734 | 1.76 |

| D | 649 | 1.56 |

| E | 3,345 | 8.03 |

| F | 257 | 0.62 |

| G | 3,439 | 8.25 |

| Total | 13,086 | 31.41 |

낙엽벽돌 제작방법

본 연구는 낙엽의 큰 부피로 인해 수거 및 운송 과정에서 발생하는 비용과 매년 발생하는 많은 양의 낙엽을 효율적으로 처리하기 위해 낙엽벽돌을 제작하여 해당 문제를 해결하고자 한다. 낙엽을 벽돌 형태로 압착하여 만듦으로써 부피가 감소하여 운반 비용을 절감할 수 있으며, 폐기물이었던 낙엽은 친환경 건축 자재로 그 가치가 향상하고 낙엽을 활용한 친환경 건축 자재의 가능성을 제시하며, 낙엽벽돌의 제작 과정은 Figure 1과 같으며, 본 연구에서는 수종 선택은 연구의 일관성을 위해 금목서 단일 수종을 선택하였으며, 수집된 낙엽은 22℃에서 24시간 동안 자연 건조 과정을 거쳐 낙엽의 수분 함량을 줄였다.

낙엽벽돌의 압착 과정은 실내 적정 온도인 20℃에서 진행되었으며, 클램프를 사용하여 하향 압력을 가하는 방식으로 제작되었다. 압착 시간은 30분으로 설정하였으며, 이 과정을 통해 낙엽 사이의 밀도가 균일하게 형성되도록 하였다. 압착 후 벽돌의 초기 형태를 유지하기 위해 충분한 안정화 시간을 두어 제작 과정을 마무리하였다.

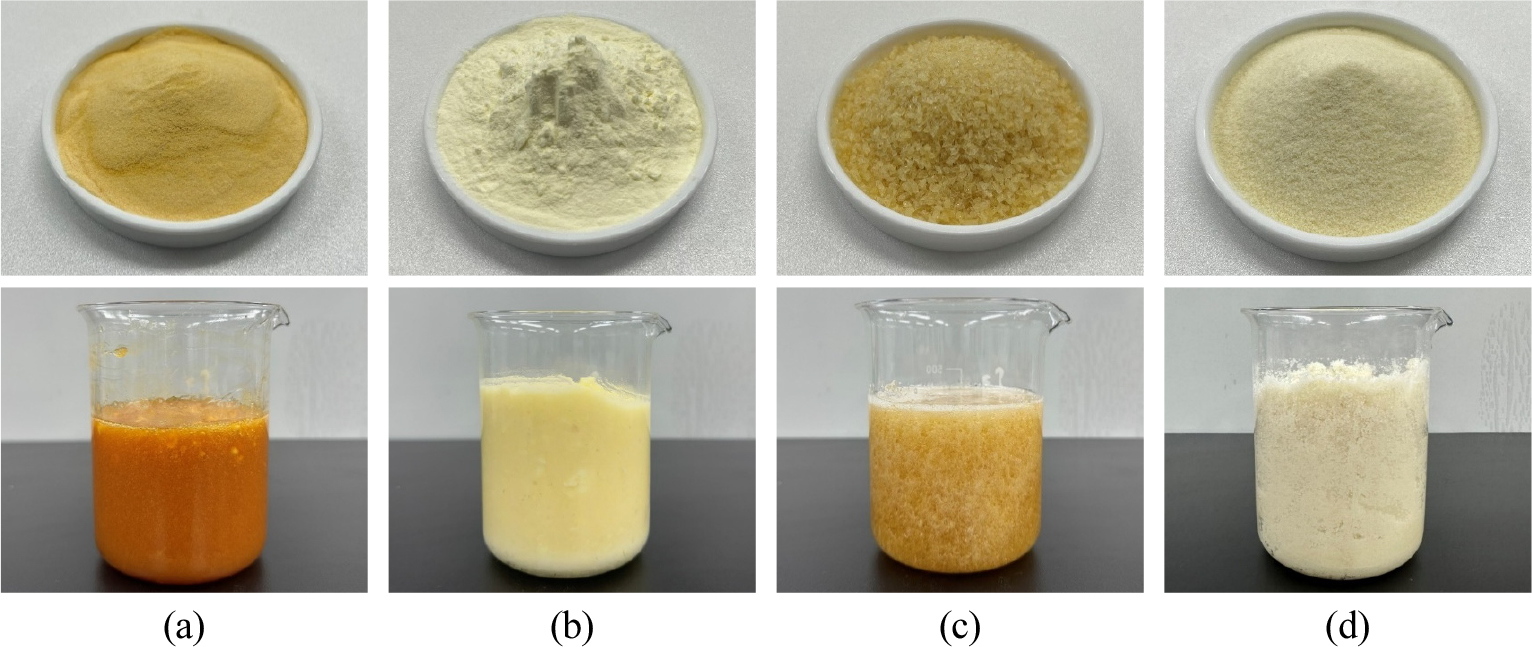

낙엽은 일반 폐기물로 지정되어 매립 또는 소각을 통해 처리되고 있으며, 이는 발생량이 많고 관리가 필요한 도심 지역에서 사용된다. 따라서 소각 또는 매립할 경우 환경오염의 문제를 야기하지 않으며, 효율성을 평가하기 위해 천연접착제를 활용해 낙엽을 벽돌 형태로 제작했다. 낙엽벽돌 제작에 사용된 천연 접착제는 Figure 2와 같이 덱스트린, 알부민, 젤라틴, 카제인을 사용했다.

덱스트린은 전분 의로 만들어지며, 병 라벨링에 사용된다. 알부민은 계란 흰자나 혈액이 주성분이며, 목재에 사용된다. 젤라틴은 콜라겐을 가수분해하여 제조하는 단백질이며, 의료, 제약 및 세라믹 분야에서 코팅제 및 바인더로 사용된다. 카제인은 우유에 함유되어있는 단백질이 주성분이며, 목재 접착, 병의 라벨, 종이 등에 사용된다(Lee, 2015).

낙엽벽돌 제작을 위해 Table 2와 같이 낙엽 180 g과 천연 접착제 150 g, 170 g을 혼합한 두 가지 비율로 낙엽벽돌을 제작했다. 천연 접착제의 양이 많을수록 물의 필요량이 증가했으며, 이는 접착제가 더 많은 수분을 흡수하여 혼합물이 적절한 점도를 유지할 수 있도록 하기 위함이다(Min and Kim, 2016). 또한, 낙엽벽돌의 압착 과정은 상온에서 70 kgf/cm²의 압력으로 진행되었다. 이 압력은 낙엽과 천연 접착제 혼합물의 응집력을 높이고, 벽돌의 밀도를 증가시키는 데 중요한 역할을 한다. 적절한 압착은 벽돌의 강도와 내구성을 높이는 데 필수적인 요소로, 이 실험에서는 상온에서의 압착 조건이 낙엽벽돌의 품질에 미치는 영향을 평가하고자 하였다. 이를 통해 최적의 혼합 비율과 압착 조건을 도출하고, 낙엽을 활용한 건축 자재로서의 가능성을 확인할 수 있다.

Table 2.

Mixing ratio of natural adhesive and water for making leaf bricks

| Dextrin | Albumin | Gelatin | Casein | |||||

| Leaf | 180 | |||||||

| Adhesive (g) | 150 | 170 | 150 | 170 | 150 | 170 | 150 | 170 |

| Water | 68 | 77 | 230 | 250 | 130 | 150 | 200 | 220 |

| Baking soda | - | - | - | - | - | - | 48 | 54 |

낙엽벽돌 소각 및 내구성 실험 방법

낙엽은 매립 또는 소각 과정을 통해 처리되기 때문에 소각 과정의 효율성과 대기 중 발생하는 오염 물질에 대한 평가를 진행했다(Kwon et al., 2017). 소각 실험은 직경 610 mm의 소각로를 사용하여 2시간 동안 소각을 진행하였으며, 1시간 간격으로 관측했다. 소각로는 참나무 장작을 사용하여 초기 점화를 수행하였으며, 실험 과정에서 연기 발생 상황과 낙엽 벽돌의 연소 상태를 관찰하였다. 연소 과정 중 발생하는 연소 가스를 현장에서 측정하였으며, CO2, TVOC, HCHO를 대상으로 공기질 변화를 분석하였다.

본 연구에서 제안된 낙엽 벽돌은 벽돌의 형태를 하고 있기 때문에 농막 등 임시 구조물 등을 구현하여 사용될 수 있을 것으로 기대한다. 천연접착제는 수분에 취약하여 물에 노출될 경우 접착 강도가 감소하는 특성을 나타낸다(Oh et al., 2008). 이와 관련하여 천연 접착제의 물 저항 성능에 대한 비교 실험을 수행하기 위해 24시간 침지 실험을 진행했다.

낙엽 운송시 탄소 배출량 평가 방법

본 연구는 가을철 낙엽 발생량이 많아 폐기물 관리 문제가 우려되는 진주를 대상으로 낙엽 운송 시 탄소 배출량 평가를 진행하였다. 진주는 연구 자원 활용과 실증 연구에 적합한 환경을 제공한다. 이어서 낙엽을 소각장으로 운반하는 주요 경로를 분석한 결과, 경로가 교차하는 공통 지점을 확인하였다. 효율적인 운송과 적재를 위해 이 공통 지점을 임시 압착 공장 부지로 선정하였으며, 해당 위치는 Figure 3에 나타내었다. 이를 통해 낙엽 수거 및 운송의 효율을 높이고, 지역 사회에 실질적인 기여를 할 수 있는 결과를 도출하고자 한다.

본 연구는 진주시에서 발생하는 낙엽을 2.5 t 트럭으로 운반할 때의 최대 적재량을 산출하였으며, 최대 적재량 산출 방법은 25 L 용기에 낙엽을 가득 채운 후, 용기의 부피를 기준으로 낙엽의 밀도를 산출하였다. 이후 2.5 t 트럭의 적재 부피를 측정하고, 낙엽의 밀도를 곱하여 적재 가능한 낙엽의 총량을 도출하였다(Kim et al., 2024). 추가적으로, 낙엽을 압착하여 만든 낙엽벽돌 8개의 총 무게와 부피를 측정하여 낙엽벽돌의 밀도를 계산하였다. 이를 바탕으로 2.5 t 트럭에 낙엽벽돌 형태로 적재 가능한 총 낙엽량을 산출하였다.

행정 구역별 낙엽 발생량에 기반하여 낙엽의 운송 횟수와 낙엽벽돌 운송 횟수를 산출하였다. 운송 횟수는 지정된 압착공장에서 소각장 또는 매립장까지의 거리를 기준으로 산출되었으며, 이를 통해 운송 차량이 배출하는 탄소량도 계산되었다. 탄소 배출량 계산은 연구에서 제시된 식 (1)을 활용했다(Kwak et al., 2012).

여기서, CE는 탄소배출량(Carbon Emissions), DD는 운송거리(Driving Distance), FE는 연비(Fuel Efficiency), EF는 탄소배출계수(Carbon Emission Factor)를 나타낸다. 운송차량의 연료 사용량은 DD와 FE를 활용하여 산출하였으며, DD는 차량이 이동해야 할 총 거리를 의미하고, FE는 해당 거리를 주행할 때 소비되는 연료의 양을 나타낸다. 또한, 본 연구에서는 2.5 톤 트럭(경유)을 사용하여 운송을 진행한다고 가정하였다. 이 트럭의 탄소 배출량은 경유 1리터당 2.6 kg/CO2로 설정하였다. 이를 통해, 운송차량의 연료 소비량에 따라 발생하는 탄소배출량(CE)을 산출할 수 있다. 탄소배출량(CE)은 운송에 사용된 연료량에 탄소배출계수(EF)를 곱한 값으로 계산되며, 이는 낙엽 운송 과정에서 발생하는 온실가스 배출을 정량적으로 평가하는 데 중요한 지표가 된다.

연구 결과 및 토의

낙엽벽돌 제작 결과

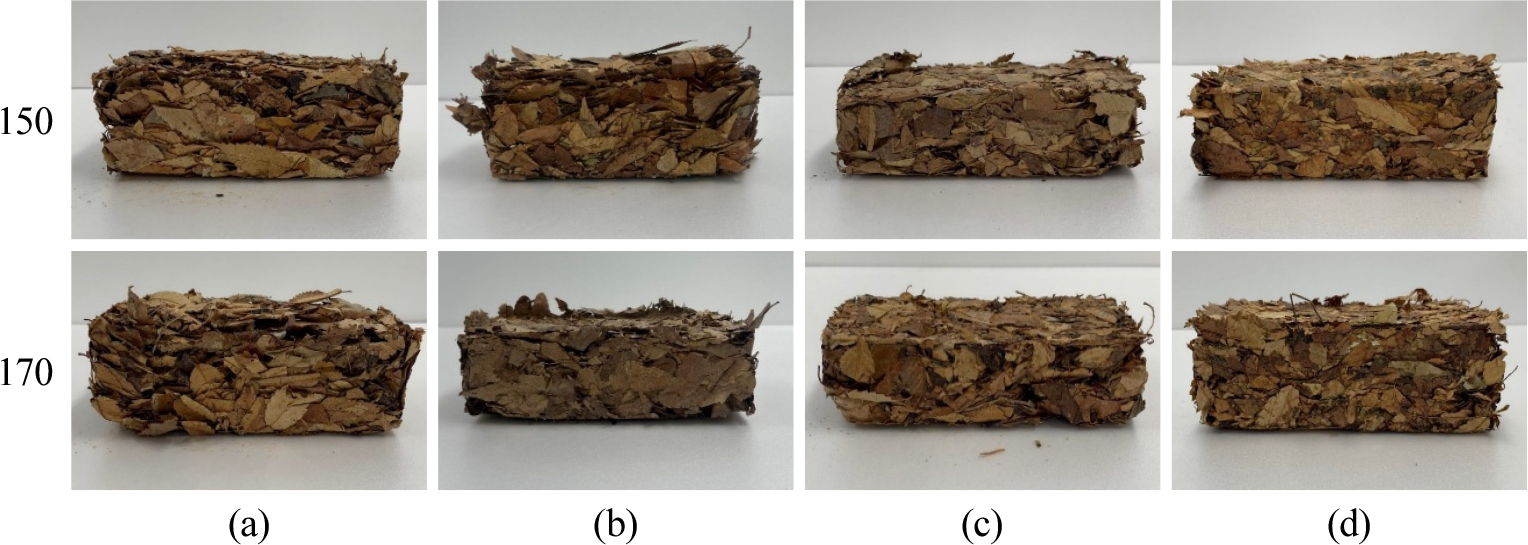

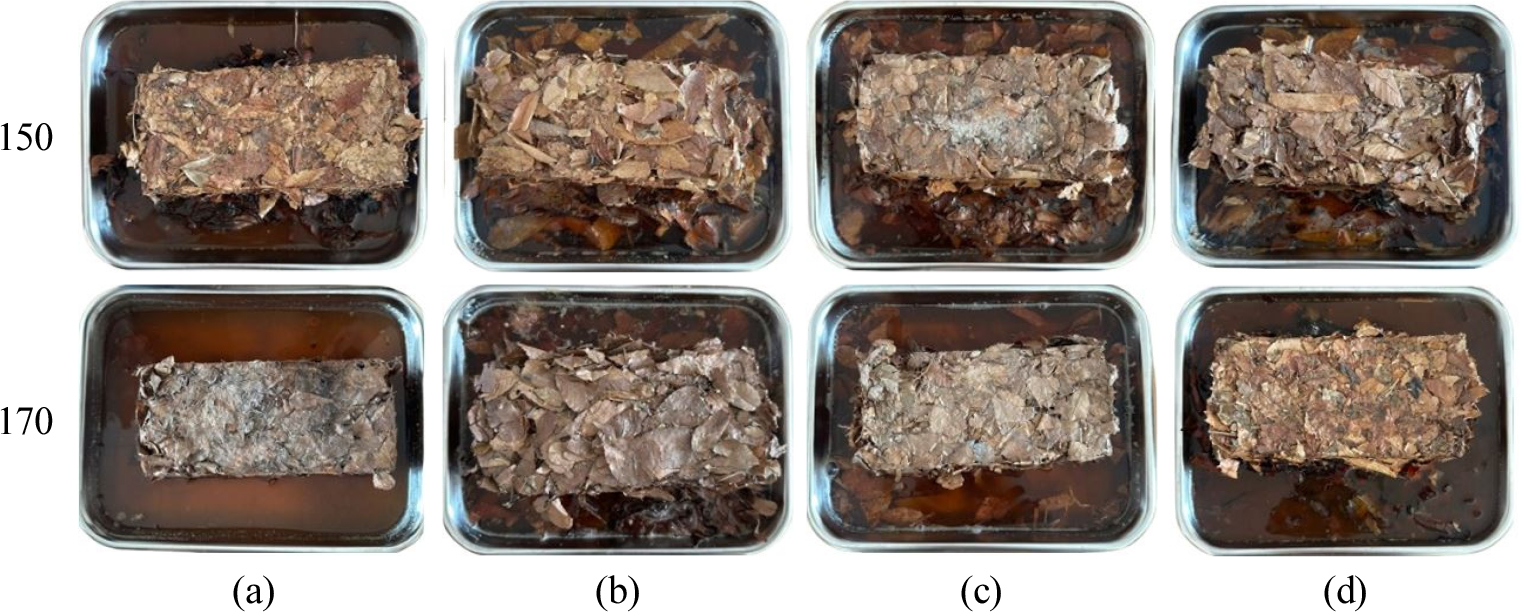

낙엽벽돌은 점토 벽돌의 규격인 KS L 4201 (2022)에 따라 190×90×57 ㎜으로 낙엽벽돌을 제작되었으며, 압착 후 상온 20℃에서 72시간 동안 건조 과정을 거쳤다. 제작된 낙엽벽돌은 Figure 4와 같다. 낙엽과 혼합된 접착제는 덱스트린(Leaf Dextrin; LD), 알부민 (Leaf Aibumin; LA), 젤라틴(Leaf Gelatin; LG), 카제인(Leaf Casein; LC)으로 150 g, 170 g으로 총 8가지의 낙엽벽돌을 제작했다.

낙엽벽돌 소각 및 내구성 평가 결과

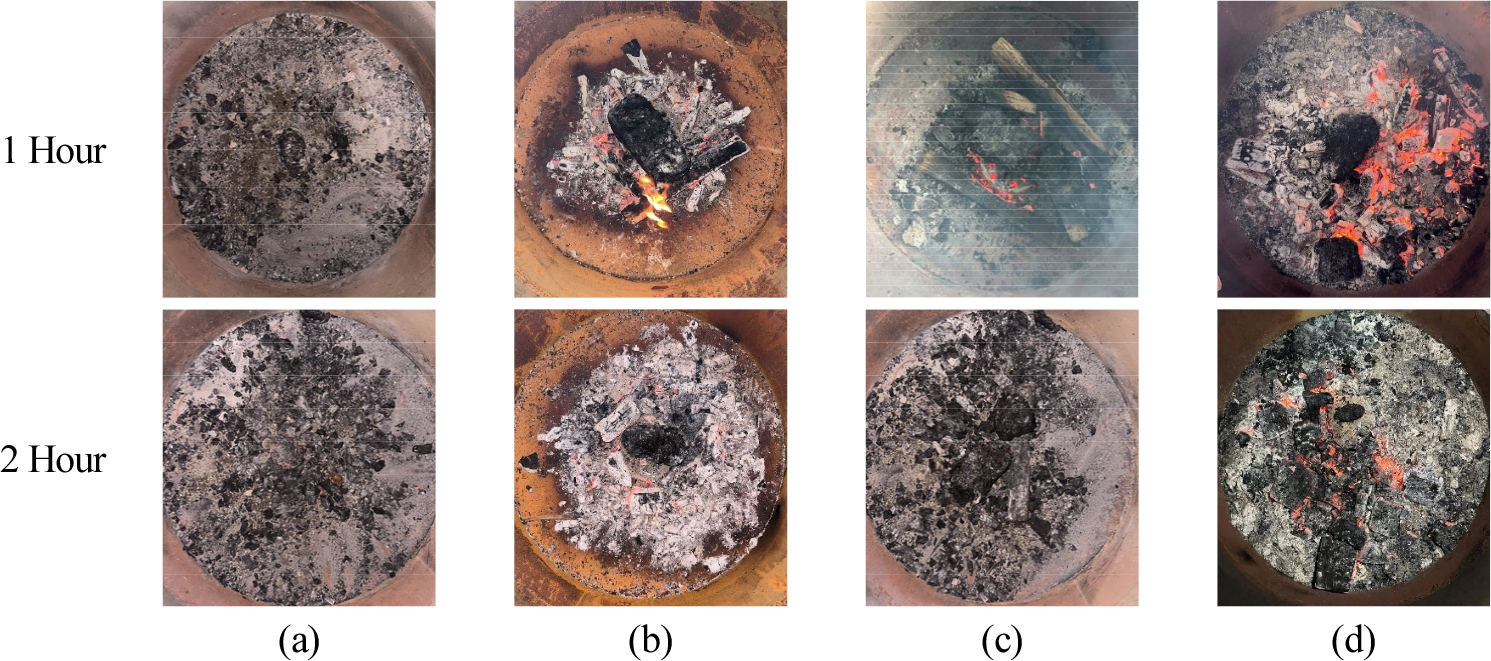

낙엽 벽돌 소각 실험 결과는 Figure 5와 같다. 1시간 경과 후 알부민은 가장 느리게 소각되는 특성을 보였으며, 반대로 덱스트린은 빠른 연소 속도를 보이며 가장 효과적으로 소각되었다. 2시간 후에는 알부민과 덱스트린 모두 잔해물이 거의 남지 않을 정도로 완전히 소각되었고, 젤라틴은 알부민, 카제인, 덱스트린에 비해 상대적으로 많은 연기를 배출하는 특성이 확인되었다. 소각 실험은 낙엽 벽돌에 사용된 각 성분의 소각 특성과 연소 중 배출되는 오염물질을 평가함으로써, 재료의 환경적 영향을 이해하는 데 기여하였다.

낙엽벽돌의 사용이 종료된 후 소각 처리가 필요한 상황을 대비하여, 소각 과정에서 발생할 수 있는 다양한 오염물질을 정량적으로 분석하여 Table 3과 같은 결과를 도출하였다. 특히, 각각의 시편에 대해 완전 소각까지의 시간을 측정하고, 소각 시 배출되는 유해 물질의 종류와 농도를 파악하여 대기 오염에 미치는 영향을 분석하였다. 이를 바탕으로 낙엽벽돌의 환경적 안전성을 평가하고자 하였다. 이러한 분석을 통해 낙엽벽돌의 전 생애 주기 동안 발생할 수 있는 환경 부하를 최소화하는 방안을 모색하고, 궁극적으로 지속 가능한 자원 활용 방안을 제시하는 데 기여하고자 한다.

Table 3.

Emission concentration of harmful substances

낙엽벽돌의 내구성 분석을 위해 Figure 6와 같이 10℃의 물에서 24시간 동안 침지 실험을 진행했다. 침지 실험 결과 덱스트린 및 카제인의 경우 알부민, 젤라틴과 비교하여 물에 잘 풀리는 모습을 보였다. 따라서 매립 시 기존에 건축 자재로 사용하던 점토 벽돌에 비해 환경오염에 끼치는 영향이 비교적 적을 것으로 판단된다.

젤라틴 150과 알부민 170은 물에 잘 풀리는 모습을 보였으나, 젤라틴 170과 알부민 150은 물에 대한 저항 성능이 가장 뛰어나 농막 및 창고 등 비교적 낮은 구조적 성능이 요구되는 임시 건축물 등에 다양하게 활용할 수 있을 것으로 보인다.

낙엽 운송시 탄소 배출 평가

낙엽과 낙엽벽돌의 적재량을 산출한 결과, Table 4과 같이 압착 하지 않은 낙엽은 1회 운송 시 총 475 kg을 적재할 수 있으며, 낙엽벽돌 제작과 관련하여 낙엽과 접착제의 적재량 및 운송 효율성을 비교한 결과, 압착 하지 않은 낙엽의 경우, 동일한 양을 운송하기 위해 총 69회의 운송이 필요했으나, 낙엽벽돌로 제작된 경우 운송 횟수가 크게 감소했다. 특히 LD와 LG 접착제를 사용한 낙엽벽돌은 각각 21회로 가장 큰 저감 효과를 보였으며, LC는 32회, LA는 43회로 나타났다. 이는 낙엽의 원래 부피를 압착함으로써 운송 효율성이 크게 향상되었으며, 압착 하지 않은 낙엽 대비 LD와 LG는 약 2.2배 증가한 반면 LC와 LA는 각각 1.1배와 0.6배 증가하여 접착제의 종류에 따른 적재량 차이를 보였다.

Table 4.

Analysis of the number of transports and reduction rate according to the production of leaf bricks

| Amount of Leaves per Single Transport (g) | Transport Count | Decrease rate (%) | |

| Leaf | 457 | 69 | |

| LD | 1471 | 21 | 69.6 |

| LA | 735 | 43 | 37.3 |

| LG | 1471 | 21 | 69.6 |

| LC | 981 | 32 | 53.6 |

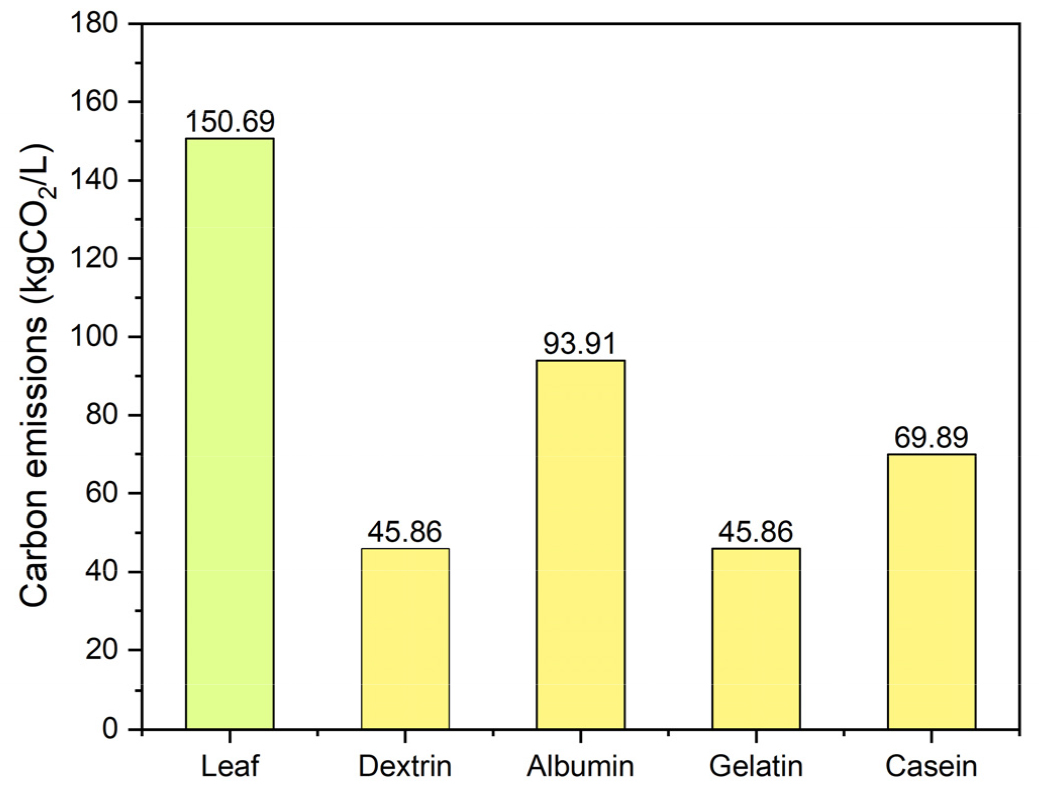

압착 공장에서 소각장까지의 운송 거리는 8.4 km로 설정되었으며, 이를 바탕으로 운송 횟수에 따른 총 탄소 배출량을 계산한 결과는 Figure 7에 나타내었다. 압착 하지 않은 낙엽의 경우, 부피가 커져 운송이 비효율적으로 이루어지며, 이에 따른 총 탄소 배출량은 150,696 kgCO2/L로 계산되었다. 이는 압착 공정을 거치지 않은 낙엽이 더 많은 연료와 에너지를 소비하게 되어 높은 배출량을 기록했음을 보여준다. 반면, 압착 후 낙엽벽돌의 탄소 배출량은 접착제 종류에 따라 큰 차이를 보였다. LD와 LG를 사용한 낙엽벽돌은 각각 45,864 kgCO2/L로 가장 낮은 배출량을 기록했으며, LC는 69,888 kgCO2/L, LA는 93,912 kgCO2/L로 나타났다. 특히 LD와 LC는 다른 접착제에 비해 높은 탄소 저감 효과를 보여, 운송 과정에서 연료 및 에너지 소비를 크게 감소시킬 수 있음을 의미한다. 반면, LA 접착제를 사용한 경우 상대적으로 높은 배출량이 나타났다.

이러한 결과는 낙엽의 압착 공정이 물리적 부피를 줄이는 데 그치지 않고, 운송 효율성과 환경적 영향을 동시에 개선할 수 있는 중요한 역할을 한다는 점을 시사한다.

결 론

본 연구에서는 낙엽과 천연 접착제를 활용하여 제작한 낙엽벽돌의 환경적, 물리적 특성을 평가하고, 이를 통해 낙엽 재활용 가능성을 평가하였다. 연구 결과는 낙엽벽돌이 환경적으로 지속 가능한 자원 활용 방안을 제공할 수 있음을 시사한다.

낙엽벽돌은 점토 벽돌과 유사한 규격으로 제작되었으며, 내구성과 소각 특성에 따라 천연 접착제의 종류와 비율이 낙엽벽돌의 성능에 중요한 영향을 미침을 확인했다. 알부민과 젤라틴은 소각 시 상대적으로 낮은 유해 물질 배출량을 보였으며, 덱스트린과 카제인은 소각 및 침지 실험에서 물리적 안정성이 상대적으로 떨어졌으나 매립 시 환경 오염 가능성을 줄일 수 있는 대안으로 평가되었다. 젤라틴 170과 알부민 150은 물에 대한 저항 성능이 뛰어나 낮은 구조적 성능이 요구되는 임시 건축물에 적합할 것으로 판단된다.

본 연구는 낙엽벽돌의 제조 이후 단계인 운송 및 폐기 과정에서의 탄소 배출 감소 효과를 분석하기 위해 낙엽벽돌 제조 과정에서 발생하는 탄소 배출량은 평가 대상에서 제외되었다. 운송 시 탄소 배출 평가 결과, 낙엽을 압축하지 않은 상태로 운송하는 경우 상당한 탄소 배출량이 발생하는 반면, 낙엽벽돌로 압축할 경우 운송 횟수와 탄소 배출량이 크게 감소하는 것으로 나타났다. 특히, 덱스트린(LD)과 카제인(LC)을 접착제로 사용한 낙엽벽돌은 탄소 배출 저감 효과가 가장 뛰어난 것으로 평가되었다. 이는 낙엽벽돌이 운송 및 폐기 과정에서 발생하는 환경 부하를 효과적으로 줄일 수 있음을 의미한다.

본 연구는 낙엽 폐기물 문제를 해결하기 위한 실질적 대안을 제시하며, 낙엽을 활용한 친환경 건축 자재 개발의 가능성을 입증하였다. 추후 연구를 통해 낙엽벽돌의 장기적 내구성, 다양한 환경 조건에서의 성능, 그리고 대규모 생산 공정에서의 효율성을 추가적으로 검토하여 실용화를 위한 연구를 지속할 것이다. 실제 건축물 적용을 위한 낙엽벽돌과 점토벽돌의 비교평가와 다양한 종류의 낙엽벽돌의 제작 후 점토 벽돌 KS 기준에 따라 압축강도와 흡수율을 측정하여 낙엽벽돌의 물리적 성능을 더욱 구체적인 분석을 통해 큰 하중이 요구되지 않는 건축물에 낙엽벽돌을 활용할 수 있도록 연구를 실시할 예정이다. 또한, 본 연구는 낙엽벽돌에 대한 환경성 평가에 초점을 맞춰 연구가 진행되어 추후 연구에서는 낙엽벽돌의 화재 안전성을 평가를 실시하여 화재 안전성 평가를 통한 실내외 건축 자재로의 확장 가능성을 검토할 예정이다. 이러한 연구는 낙엽을 포함한 도시 폐기물을 활용하여 건축 및 환경 분야에서 지속 가능성을 증진하는 데 기여할 것으로 기대된다.